「シンガポール短期留学及び南洋理工大学─東京大学合同ウィンターワークショップ」報告 田邊 裕子

- 日時:

- 2019年12月11日~14日

- 場所:

- シンガポール・南洋理工大学社会科学院

- ワークショップ主催:

-

東京大学大学院博士課程リーディングプログラム「多文化共生・統合人間学プログラム(IHS)」教育プロジェクトS

シンガポール・南洋理工大学社会科学院

事前に持っていた関心

報告者はこれまで、IHSへの参加を通して、専門分野である演劇研究が福祉や教育とどのように接し、そこにどのような活性化や摩擦が起きているのかについて実践的に考察してきた。今回は研究場所をシンガポールに移し、直接的な演劇活動よりも、それを支えている日常生活に注目することで、これまでと同様の視点で見学、インタビュー、議論を行い、比較検討を行おうと考えた。そこで研究課題を「シンガポールにおけるパブリックとプライベートをまたぐ演劇的実践のありかた」と設定し、計画を立てた。

今回、特に注目したのは「言語」に関する社会問題である。シンガポール政府は、大多数の中華系の国民にはマンダリン、マレーシア系にはマレー語、インド系にタミル語を「母語」として割り当て、それらを公用語として認めることで、民族間の平等性を担保している。さらに、国際的な市場での競争力も念頭に英語を共通の公用語としているところが特徴だ。華人やインド人の家族にとっては、それぞれの方言こそが実際の母語であり、マンダリンやタミル語は母語ではない場合も珍しくない。しかし、特定の方言を公用語として認定して不平等になることを避けるために、政策上の「母語」を設定しているのである。英語の位置付けも同様で、どの民族にとっても第二言語であるという点が、平等性を保つための根拠となっている。

シンガポールの劇団ワイルド・ライス(W!LD RICE)の座付き作家であるアルフィアン・サアットは、インタビュー「ナショナリズム、言語、歴史:シンガポールにおける『書く』ことのポリティクス」1で、このように語っている。

シンガポールの多言語主義、多文化主義については、十分に議論が尽くされていないと強く感じます。まだまだ考えるべきことがあるはずです。[…]私たちは英語が仲介言語であるということを、当然のこととして受け入れすぎてしまっているのではないでしょうか。[…] [また、]それぞれの[マレー語演劇、標準中国語演劇、タミル語演劇、英語演劇といった]演劇コミュニティは、独自のテーマをもって活動しています。標準中国語演劇──そう呼ぶのは潮州語や福建語など、方言による演劇はきわめて少ないからなのですが──は、ある特定の問題に取り組んでいます。[…] もし、東南アジア各国のアーティストがひとつのプロジェクトを共同で実施するとき、コミュニケーションのための共通言語は何が適当なのでしょうか。英語がデフォルトになるのでしょうか。ASEANの会合ではインドネシア語を使おうという提案がされたと聞いたことがあります。その言語を話している人口ということで言えば、この地域で最大の言語だからです。しかし、人口だけが決定要因なのでしょうか?この問題はきちんと考えなくてはいけないと思っています。

たった数日の滞在では、扱いきれない深い問いばかりだが、サアットが挙げているような言語政策に関する問題を考えはじめるために、今回の報告者の発表ではシンガポール政府の言語政策を世論も含めて幅広く取り上げて論じることにした。また、事前の勉強会では、今回の滞在に期待することを積極的に話し合い、以下のような問いを共有した。

- 政府の介入がどの程度で、どれくらい人々はそれに批判的なのか

- 国民国家としてのアイデンティティと世論形成はどんなものか

- マイノリティの可視性はどの程度か

- Westernなイデオロギーだとされている「多文化主義」は、日本とシンガポールの多数派の論理において、どのように受容されているのか

ワークショップの報告

ワークショップは、2日間にわたって南洋理工大学で開かれた。研究発表では、10名がそれぞれの分野の視点とトピックを紹介し、多文化共生について議論を行った。報告者は、‘Possibility of Plurilingualism in Theatrical Culture in Asia’と題した発表を行い、日本とシンガポールの両政府における言語政策が「資格」としての言語能力を前提としていることを批判し、欧州の複言語主義(plurilingualism)を参照することで、すでにシンガポールや日本に芽生えている「資格」とは別の言語のあり方に光を当てた。

複言語主義とは、欧州評議会による新造語である。多言語主義(multilingualism)はひとつの社会のなかに多様な言語が流通していることを意味しており、個々人が単一言語話者か複数言語話者かは問わない。一方、複言語主義は個々人が複数の言語に慣れ親しむことを指す言葉で、欧州における言語教育政策の前提とされてきた。

シンガポールでは、中国語の方言やマレー語の語彙を取り入れたシングリッシュという英語が日常的に話されているが、政府はグローバル市場における競争戦略としての英語力を妨げるとして、これに否定的評価を与えている。日本では、外国人居住者に対する日本語教育に力を入れ、日本人同様に社会で自立することを促す政策はあるが、彼らの文化的背景や言語の尊重を含めたケアは不足しており、外国にルーツを持つ子どもたちの就学率や就職率の低さといった問題の原因として指摘されている。言語を社会のレベルで考えている限り、その能力は特定のコミュニティに参加するための「資格」であり、日々の生活における多様で可変的な言語実践への視座は得られない。

しかし、複言語主義においては、あらゆる人々が様々なレベルでいくつかの言語を使う技量を持ち、いくつかの文化を経験していると捉える。欧州評議会が提示する複言語主義において、言語能力は「英語」「日本語」と数えて一つひとつを習得するものではなく、複雑に混成した力だ。これは、シングリッシュや言語障害の社会モデル(障害を個人の能力にではなく社会の対応に位置付ける考え方)にも通じる。その点において、複言語主義を参照することは西洋の概念の単純な輸入ではなく既存の流れへの刺激となるだろう。

報告者が発表したセッションには、他に2名の発表があり、最後に共同で質疑応答を行った。日本とシンガポールにおける性的マイノリティのカテゴライズとアイデンティティの複雑さを‘The Politics of Visibility of Transgender People in Singapore and Japan’と題して紹介した武内今日子氏、そして、韓国のアイドルのオーディション番組において日本のアイドルの位置付けを‘Hallyu's Fetishes: A critical analysis of non-Korean Kpop idols as figures for sinocultural cosmopolitan imaginaries’というテーマで論じたGeorge Wong氏である。質疑応答では、どちらの発表にも「資格」という概念に通じる点があるという点が焦点となった。トランスジェンダーの人々の一部や韓国におけるアイドルのプロフェッショナリズムが「自然な」「本物らしい」振る舞いを思い描き、違和感なく日常を過ごそうと努力することは、誰が見ても立派だと認めてもらえるのにふさわしい能力を自分自身に備えることに価値を見出しているという点で、言語を習得してネイティブ・スピーカーのように話すことを目指すこととよく似ている。分野横断的な構成によって、今後の研究方針の示唆を得ることができた。

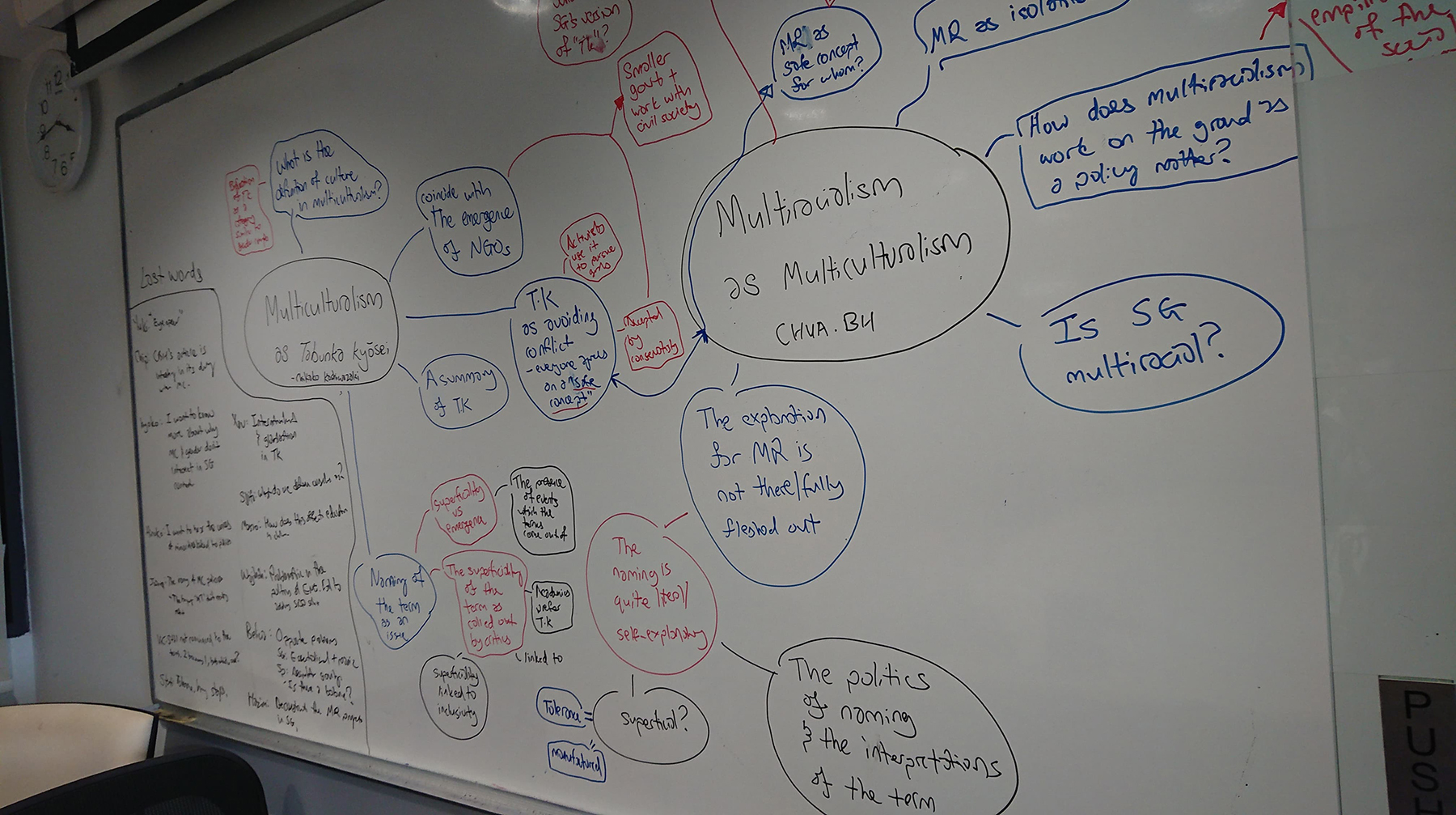

まったく分野が異なるにもかかわらず、研究発表のセッションが有意義な時間になった理由は、発表のセッションよりも前に、参加者たちのあいだで議論をし、多文化共生についての態度を確認し合う機会が設けられていたことにある。今回は、初日にCritical Reading Workshop (多文化共生に関する論文を共通の文献課題とし、それについて意見を交わすワークショップ)と、A Dialogue with Practitioners(シンガポールの教育現場における具体的なやりがいや苦難についてのトークセッション)が行われた。シンガポールは多民族国家だが、互いを干渉せずに受け入れるという態度にとどまっている現状がある。シンガポールの学生から‘Tolerance to Acceptance’という目標が提示され、無関心としての寛容さを脱して交流のある受容を目指すべきだという、現状への批判的な視点を共有することができた。また、園田茂人教授からは「多文化共生」というキーワードが政策上、便利に用いられる「安全な概念」に矮小化されていることへの注意喚起がなされ、参加学生の間で課題意識を醸成するきっかけになったと感じた。トークセッションでの現場の教員たちの話も示唆に富み、学生に対して‘Emotionally available’であること(規定された業務内容以外に、相談に乗ったり忍耐強く見守ったりする余裕があること)が重要との発言がたいへん心に響いた。これまで、IHSで参加してきた学術的なフォーラムは、そうしたセッションが用意されたことはなかったが、必要不可欠なステップだと感じた。

フィールドワークとインタビュー

初日の午後、専門学校の英語教員とそのパートナーに会うフィールドワークを行い、シンガポールの教育についてインタビューを行った。英語教員は、シンガポール出身の東京大学ITASIAの卒業生で、パートナーは日本人だ。キャンパスの案内などをしていただいてから食堂で話を伺った。まずキャンパスがとても大きいことに驚いたが、専門学校としては一般的な規模とのことである。また一般的に言って中学校の一学年のうち、4割は専門学校に進学するという(トップ3割がインターナショナル・バカロレア受験や大学進学を果たす)。レベルの高い小学校に入学するには、親がその卒業生であることがまず重要で、志願する前から母親が小学校のボランティアに参加し、学校側にアピールすることも認められているということも教えていただいた。いわゆる「教育ママ」のことをシンガポールではtiger momと呼ぶそうだ。一方で、小学校高学年の子どもが受験のプレッシャーで自殺をしたという出来事が波紋を呼び、政府の方針も日本の「ゆとり教育」のように自主性を尊重するものへ転換される予定である。今回の訪問前には、上智大学でシンガポールの学校現場における保護者との関係構築についての講演を聴いたのだが、そこでは、政府の方針転換に保護者たちが戸惑っている現実があることが指摘されていた。

シンガポールにおける競争の激しい進学の実態については、初日の昼、シンガポールで子育て中の方々に話を聞いた。その二人の日本人女性はキャリアと子育てを両立している方々で、パートナーや自身の職場、また子どもが通っている小学校などで関わる人々の話を聞くことができた。シンガポールの競争社会で勝ち進むことの重要性については具体的な人間関係のなかで情報を収集できるようだったが、マレー系やインド系のコミュニティなど、競争から漏れてしまうような人々と関わった経験はほとんどないようで、経済格差と生活圏の分断を垣間見ることができた。この分断の現状は、最終日に訪問したマレー系の団地が、中心地から離れており、スーパーマーケットや雑貨屋も団地の内部に揃っていた様子とも合わせて理解することができた。シンガポールでは、民族の比率に従って団地に住居を割り当てる政策(Public Housing Policy)が実施されているが、実際は中華系の住民がマレー系に貸すことも多いようだ。そこから車で5分ほど走れば一軒家ばかりが並ぶ超高級住宅街が広がり、そこは塀で囲まれている。分断の現実を、フィールドワークとインタビューの両方から知ることができた。

民族と生活水準によって居場所が別々に割り当てられていることは、また別の問題を浮かび上がらせている。性的マイノリティのように、存在を認められていない立場の人々にとっての居場所づくりはそもそも想定さえされないという問題だ。シンガポールでは性的マイノリティは検閲の対象で、テレビに実態が取り上げられることはないし、映画に含まれる場合は成人映画扱いにされてしまう。若い世代は、インターネットの娯楽に親しんでいるので知識と理解があるようだが、欧米の文化をそれほど受容していない50代以上の人々や子どもたちのあいだには、そもそも性的マイノリティが存在しないことになっていると言っても過言ではないだろう。滞在最終日には、Pelangi Pride Centreを訪問し、マイノリティのためのささやかな居場所づくりの大切さを実感した。Pelangi Pride Centreとは、性的マイノリティの人々のために作られた図書室で、コミュニティ・チャーチの一室を借りつつ教会とは別の組織として運営されている。部屋には、性的マイノリティに関する本が多様なジャンルに渡って揃えられており、自伝的なエッセイや、文学、漫画などが、日本、中国、シンガポール、というように国別に分類されている。前日の晩、チャイナタウン周辺のゲイバーのエリアを訪問したが、規模は小さく、また比較的オープンな雰囲気で、「よそ者」であるわたしたちが足を踏み入れても、一般的なバー同様にサービスを利用することができた。Pelangi Pride Centre設立の目的は、飲酒と社交を前提とするゲイバーとは違う過ごし方ができる居場所を作ることだったという。また、専門家による監修のもと、シンガポールにおいて同性愛者として生活していく際の法的な生存戦略をまとめた指針書を作成しており、この図書室以外の支援グループの情報もまとまっていた。例えば、トランスジェンダーに特化した支援や、イスラーム教徒の女性に特化したものなどがあり、細かなニーズの存在とケアの必要性を知った。

全体を振り返って

「シンガポールにおけるパブリックとプライベートをまたぐ演劇的実践のありかた」というテーマについて、今回の短期留学では、計画的にステップを組んだというよりも、多様な分野の議論と多様な個人の言葉に身をさらすことで、繰り返し自問する形を取ることになった。特に、今回はこれまでのIHSの研修と違う点がいくつかあり、貴重な体験をすることができた。一つは、これまでプロジェクト・スタッフがやっていたような先方との打ち合わせを繰り返し行ったことである。予算や経費の手続きについては関与できない点もあったが、国際ワークショップの企画が組み立てられていく過程を経験することができた。特に、今回は先方のコーディネーターであるGeorge Wong氏が、アカデミックなワークショップを企画する会社の経営者だということもあり(これは到着後に知ったことだが)、Critical Reading Workshopや、A Dialogue with Practitionersなどのセッションを交えるという企画のコツを学ぶことができた。

また、短期留学として、ワークショップに加えて個人的なアポイントメントを取ることが許されたことで、あまりよく知らなかったシンガポールという国の暮らしについて、たった4日間の滞在ではありながら、多角的・立体的に知ることができた。これまでのIHSのフォーラムでは、そうした余地を設けたことがなかったと思うが、これは今後の企画においても実践するべき工夫だろう。今回の事前ミーティングにおいては、共に研修に参加する仲間たちとの交流も重視し、教育学や社会学においてマイノリティの声を聴き取る方法論や専門的態度を参照しながら、「演劇」の概念について考えることを意識した。事前ミーティングに加え、滞在期間のあいだ、自分たちでアポイントメントを取ったところへ共に足を運んだからこそ深まった議論も多かったと思う。

(写真提供者:大井将生、田邊裕子、George Wong Boon Keng)

報告日:2019年12月19日