“Critiquing Diversity” 講演会シリーズ:「外国文学を読む、訳す、編む──アメリカ文学研究・翻訳・編集の現場から」報告 田中 卓郎

- 日時

- 2017年11月22日(水)18:30 - 20:00

- 場所

- 東京大学駒場キャンパス18号館4階コラボレーションルーム3

- 講演者

- 柴田元幸(東京大学文学部特任教授)

- 主催

- 東京大学大学院博士課程教育リーディングプログラム「多文化共生・統合人間学プログラム(IHS)」教育プロジェクト5「多文化共生と想像力」

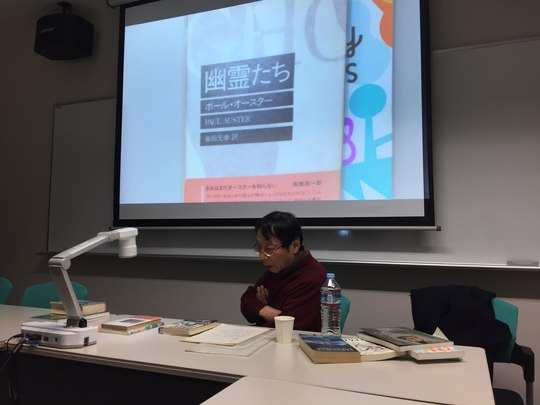

2017年11月22日に柴田元幸先生による講演会「外国文学を読む、訳す、編む――アメリカ文学研究・翻訳・編集の現場から」が行われた。卒業論文のお話から雑誌『MONKEY』などにおける近年のお仕事に至るまで、学術研究・翻訳・雑誌編集……と多方面にわたる柴田先生のいくつものエピソードを、過去を振り返りながらお話しいただく機会となった。話題は多岐にわたったが、ひとつの軸としてあったのは、自らの位置を「周縁」に定めたということであったように思う。なお、今回お話しいただいた点については、2017年に発行された『駒場文学』特別号における柴田先生へのインタビューにおいても一部触れられていた。ご関心をお持ちの方はそちらも参照していただきたい。

柴田先生は自らの「周縁性」を、卒業論文の対象としてメルヴィルやポーといったカノニカルな作家を選ぶのでなく、現代的・同時代的な作家であるカート・ヴォネガットを選んだところから語り起こす。大学院に進学しても同様に、アカデミアにおいては「周縁的」な作家たちを扱っていく中で、それらの作家たちは必ずしもメルヴィルなどのように「大き」くはない、すなわち十年・二十年と研究を続けていくものでもない、と感じるようになった。さりとて、いまさら「大きい」作家たちを扱っていくには遅いということで、自分は周縁において生きていくのだと自認した、と柴田先生はおっしゃった。その後翻訳の仕事をするようになったときには、文学作品や関連の研究書に限らず、頼まれたものについては、なんらかの意味で敬意をもてる仕事ならばなんでも訳した、と先生は語る。翻訳の第一作はジョン・J.マカルーン『オリンピックと近代――評伝クーベルタン』(平凡社、1988)で、ソウルオリンピックの開催間近にオリンピックムードの高揚にあやかろうとしたけれど全然売れませんでした、とユーモアたっぷりにはじまり来し方を振り返る。当時は『マリ・クレール』や『ユリイカ』といった雑誌文化が隆盛しており、現在よりも若手に書く場が与えられていたそうだ。様々な仕事をしていくうちに、次第に自らの翻訳したいものを翻訳する機会が得られるようになってきて、ポール・オースターやスチュアート・ダイベックの作品など、ほとんど日本では紹介されていなかったアメリカ現代小説を取り上げ始める。前衛的な作品の翻訳不可能性の影に隠れて、それらの作品が当時ほとんど訳されていなかったことについて、面白いものがぼろぼろあるのに、なんにも訳されていなかったので、なんでも訳すことができると思った、と柴田先生は語っていた。

その後先生は『Monkey Business』や『Monkey』といった雑誌の編集にも関わることになる。ここでは単に英語圏の作家を日本に紹介するというだけではなく、日本の作家と英語圏の作家をフラットに扱うこと、そして彼らのあいだの対話を重視することが目指されていた。発刊記念イベントにおける日米作家の対談を企画するなどして、その姿勢は貫かれている。これらの雑誌の出版もまた、ある種の周縁性を帯びた活動であったという。

もうすこし「周縁」から「中心」に寄ったお仕事として、大学での教育についても柴田先生は語った。先生は1988年には(とはいえ本郷と並べると周縁にあたる)駒場に着任され、93年には新しい英語教科書の企画に携わることとなる。このときの方針のお話は大変興味深かった。すなわち、来るべき教科書の仮想敵として、学生の知力をないものと考えるような教科書と文学偏重主義の教科書をたてたということである。その後の成り行きとして、前者はあいかわらず存在しているものの後者は死に絶えてしまったので一勝一敗だ、ただし悲しいほうの、とアイロニーをかませておっしゃっていたのが印象的である。

質疑応答では、柴田先生の雑誌編集者としての側面に関して多くの質問が出た。『Monkey』の編集体制とそこでの責任編集としての役割、デザイン面にも力を入れた編集方針などについて、あるいは関連して日米の出版文化の違い(書店イベント開催の気安さの度合いの差異など)についても話は及び、充実した時間となった。

プロジェクト5代表であるエリス俊子先生が最後に述べられたように、「多文化共生」という時として曖昧な概念について、まさに翻訳という実践の場において活躍されておられる柴田先生のお話を聞くことができた貴重な機会であったように思う。

報告日:2017年12月8日