「演習VI 国立がん研究センター研修」報告 相馬 尚之

- 日時

- 2018年5月15日(火)15:00 - 17:00

- 場所

- 国立がん研究センター

- 講師

- 落谷 孝広 氏(国立がん研究センター・分子細胞治療研究分野・プロジェクトリーダー)

- 主催

- 東京大学大学院博士課程教育リーディングプログラム「多文化共生・統合人間学プログラム(IHS)」教育プロジェクトN「科学技術と共生社会」

2018年5月15日、多文化共生・統合人間学演習Ⅵ「生命科学の進歩と社会」の研修として、国立がん研究センターを訪問し、落谷孝広さんからご講義いただくとともに、研究所内を案内していただいた。講義では、主にmiRNAを利用した精密医療(precision medicine)についての説明とともに研究員としてのキャリアについてヴィジョンが示された。また研究所内では実際にどのような過程で研究がおこなわれているかを見ることができた。報告者は理系の大学院生ではないため専門的な内容については疎いものの、訪問で得た印象から率直に、以下で報告を行いたい。

1.講義について

まず、落谷さんの講義について報告したい。講義で取りあげられた精密医療とは、個別化医療(personalized medicine)とも言われ、最先端のゲノム解析技術などを用いることで、個人の遺伝子配列や生活環境に応じて最も適切な医療を提供することを目指している領域である。その中でも落谷さんは、血液等の体液中のmiRNAを分析することで、がんの早期発見や効果的な抗がん剤の選択を行う方法を開発することを目指している。

miRNAとは、遺伝子の発現を制御する短いRNAのことであり、ヒトではこれまで2656種類が確認されている。血液中におけるmiRNAの種類と量は、がんなどの疾患の発症に伴い変化するので、採血のみで病気の初期段階での発見が期待できる。またがん細胞に発現しているmiRNAの種類や量を調整することで、がんそのものの治療を行うことも可能となるかもしれない。加えて、miRNAやゲノムの解析により、特定の個人に効果が高い薬をあらかじめ選定する技術の開発が進められており、近いうちに無駄な投薬は抑制されるようになるだろう。

また、疾患の発見や治療のみならず、体調管理や病気の予防にも応用が期待される。例えば現在では血液検査の結果に応じて食生活や生活習慣の見直しを行っているが、近い将来に、血中のmiRNAのプロファイルを容易に検査できるようになれば、より精密にその時の身体の状態を知ることが出来、miRNAの発現を調節する食事や運動を選択することにより、健康を維持することが可能となるかもしれない。miRNAの研究は、より適切な医療とともに、より健康的な生活のためのカギとなる可能性があるのだ。

落谷さんの研究は医療への適用が焦点となっているが、もちろん基礎研究にも興味を持っており、とりわけmiRNAが遺伝や進化のプロセスで何らかの役割を果たしている可能性に注目されていた。miRNAはエクソソームという小胞に取り込まれることで細胞外に分泌されており、それによって細胞同士の連絡や、生殖を介さない遺伝子のやり取りが行われているかもしれない。これらの機構の解明は、応用的な価値のみならず、基礎研究としても重要であろう。

だが、同時に印象的であったのは、基礎研究を行う上でも「常に出口を求めること」の必要性が強調されたことである。それは、単に最終的に医療として提供することを前提に研究するということではない。重要なことは、miRNAの研究内容、それの医療としての応用可能性、そしてその医療の実現する時期やコストが、明確なヴィジョンとして統一されているかであった。基礎研究はもちろん欠かすことができないが、実用性に多少目をつむるとしても、何を目的とし、どのような手法によってどの程度の期間やコストで解明可能かといった点に対して、盲目であってはならない。全体的な見通しを踏まえつつ、各研究段階で明確な出口目標を持つことを通じて、落谷さんの研究の明晰さと説得力は担保されていたのではないだろうか。

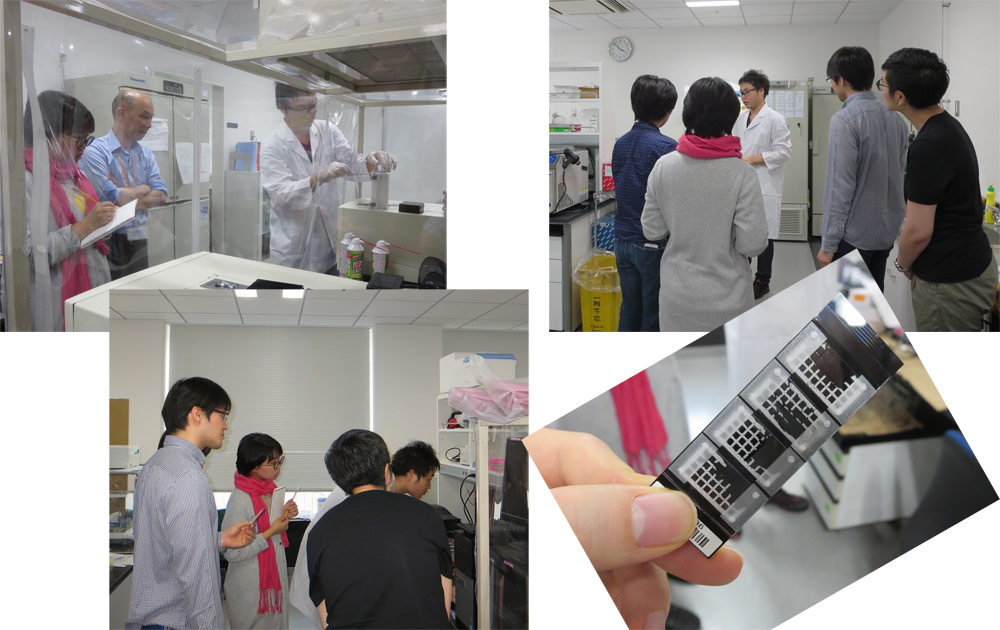

2.研究所の見学について

続いて、研究所の見学について報告したい。見学では主に実験室を見せていただき、どのような試料や機械をもちいて研究を進めているのか具体的に説明していただいた。miRNAの解析には、ICチップのような基盤が用いられており、報告者には生物学というよりも工学のように感じられた。研究所の別の階では多数のマウスも飼育されているとのことであったが、よりミクロな世界に向かい精密な技術を必要とすればするほど、生物の「生きている」感覚からは乖離してしまうのかもしれない。

閑話休題。そのチップでは発光する箇所やその強度によって、検体中に含まれるmiRNAの種類や量が判明する。結果の分析には既にスキャナーや解析ソフトがあり、研究員の方が半自動的にデータの取得を進めていた。より多くのmiRNAを検出可能なチップの大量生産や分析過程の自動化が進むことによって、将来的にはますますデータ取得の高速化と精度の向上が期待できるだろう。がん研究センターでは、非常に多くの試料を集めるための洗練された方法を見学することができた。

さらに、データ数の増加と共に、miRNAと疾病の関係を説明する理論の改善や、医療への実用化も試みられており、とりわけ近年では、膨大なデータを解析するために人工知能を開発する企業などとの連携が進められている。情報科学、特に人工知能の発展と同時に、データの取得過程のみならず、その解析方法にも様々な変化が生じていることがうかがえた。

だが、このような機械化が人間を不要にしたかと言えば、そのようなことはない。がん研究センターでは、機械を活用するのみならず、多くの研究者が集まって作業している。文系、とりわけ文献を用いる研究では、基本的には研究は一人で行うものでありグループでの活動はあまり無いため、風土の違いがあるが、報告者にはメンバーの多くが若いことが特に印象的であった。

落谷さんの説明によれば、およそ研究室のメンバーは半数が医学博士、またおよそ3割がほかの学位を持つ博士である。彼らはポスドクや企業の研究員など様々な立場の人がいるとのことであった。彼らの多くはがん研究センターで数年間の研究に従事したのち、新たに活躍の場所を移していく。比較的若く、様々な出自の人たちの協働は、研究を進めるうえでも、また研究者自身にとっても刺激的なことであろう。

落谷さんは多くの研究員のキャリアについて、それほど悲観されていなかった。近年、研究のポストが厳しいことは確かだが、多様化が進んでいる。自分にふさわしい道を見つける必要を強調するとともに、留学を強く勧めておられた。今後何よりも求められるのは、広い世界を体験する中で、自分に適した場を見つけることと、そのためのヴィジョンを自らのうちに持つことであろう。

3.おわりに

本研修では、人文系の文献読解を中心とした報告者とは異なる領域・手法を扱う研究所を訪問した。そのため多くの点で馴染みのない用語や方法に触れることとなったが、同時に、研究をするうえで共通している点もあった。それは、研究の目的やその里程について明確に思い描くことができるかが、その後の成否を左右するということである。もちろん、情報科学の進展に合わせてその成果を積極的に取り組むことや、多くの研究者を集めて刺激し合うことなどは、人文系でも実践するべきことであろう。リーディングプログラムに参加する学生として、本研修を踏まえ多様な方法論を参考にしながら、新たな知の創造に向かい続けたい。

報告日:2018年5月15日