「奥三河・花祭研修──伝統の継承と地域の共生、そして未来へ 研修」報告 高原 柚

- 日時:

- 2019年11月9日(土)~10日(日)、12月14日(土)

- 場所:

- 愛知県北設楽郡東栄町御園、東京都東久留米市

- 主催:

- 東京大学大学院博士課程教育リーディングプログラム「多文化共生・統合人間学プログラム(IHS)」教育プロジェクトH「生命のポイエーシスと多文化共生のプラクシス」

1. はじめに

花祭研修は、「愛知県奥三河の山村」と「東京の団地」という2つの対照的な空間で繰り広げられる「花祭」への参加を通して、「伝統の継承」「地域の共生」「未来」を考えるものだ。ここでは私の参加動機を述べ、花祭を観察・考察した視点を明らかにする。

私は建築史という、建築空間の観点から文化や歴史といった人間の営みを読み解き、未来の都市・建築を考える学問を志している。特に宗教空間に興味があり、社寺や教会について調べてきた。本研修は、宗教と人間の関わりを扱う点で私の興味と合致しており、さらにそれを山村と都市郊外という全く異なる空間で考察出来る点で建築的だ。そこで、私は祭りの空間に着目して本研修に取り組んだ。

2. 愛知県北設楽郡東栄町御園地区の花祭

2.1 概要

花祭は、毎年11月から1月にかけて愛知県北設楽郡東栄町及び周辺の各地区で行われる国の重要無形民俗文化財の湯立て神楽だ。吉野・熊野の修験道と深い関係があると考えられることから、修験道の地方定着が進んだ約700年前に始まったと推定される。

祭りの目的は、悪霊を払いのけ、五穀豊穣、無病息災を祈ることだ。かつては旧暦の霜月に行われ、真冬に地中に沈み込んだ精霊たちを呼び覚ます「再生」の意味を持っていた。これは根本理念として現在も継承されるが、旧暦霜月以外にも開催されるようになる等、時代に応じてその形式は変化した。

祭りは、「テホへ」というモチーフを繰り返すお囃子・唄と、それに合わせた舞いからなる。1つの舞いは1時間前後続き、子供、少年、青年、中年、老年など、同世代の1〜4人が組になって行う。振りは舞い手の年齢が上がるに従って複雑なものになっていくため、舞い手は同世代で組が作られるのだ。かつて舞い手は男性に限られたが、現在は担い手が少ないため女性が舞う地区もある。

舞い手の傍で舞いをサポートするセイト衆という役もある。水や酒を飲ませる、舞いの位置を調整する他、野次を飛ばして舞い手を鼓舞するのが最大の特徴だ。他に、お囃子を演奏する囃し方がある。

祭りの開催時期が変化したのは、村を離れて働く人々が村に帰って来やすい日程(年末年始など)に開催するようになったためだ。これも舞い手の性別制限の撤廃と同じく担い手不足を補うための方策だが、これらの工夫にも関わらず過疎化に抗えず開催を取りやめる地区も多い。

本研修では、今日まで形を変えつつ継承されている御園の花祭に参加した。御園地区の「形を変えた継承」には、女性も舞い手となったこと、「東京花祭り」の人々が祭りの担い手になったことが挙げられる。

2.2 祭りの流れ

御園の花祭は2日間にわたってオールナイトで行われる(昼間だけの地区もある)。幕開けは1日目昼間に村の鎮守社・熊野神社で行われる神事だ。祭り会場で準備が行われる中、一部の担当の大人たちと子供たちが集まり、14時頃から社の宮司と地区の代表によって神事が行われる。子供たちは神事に参加する必要はないが、世代を超えて大変仲が良いためか、毎年連れ立って参加するそうだ。神事が終わると御神体が神輿にのせられて祭り会場まで運ばれる。神輿を担いで皆でゆっくり山を降りていくこの時にお囃子が始まる。まだ「テホへ」の声はなく、ゆっくりと落ち着いた調子だ。

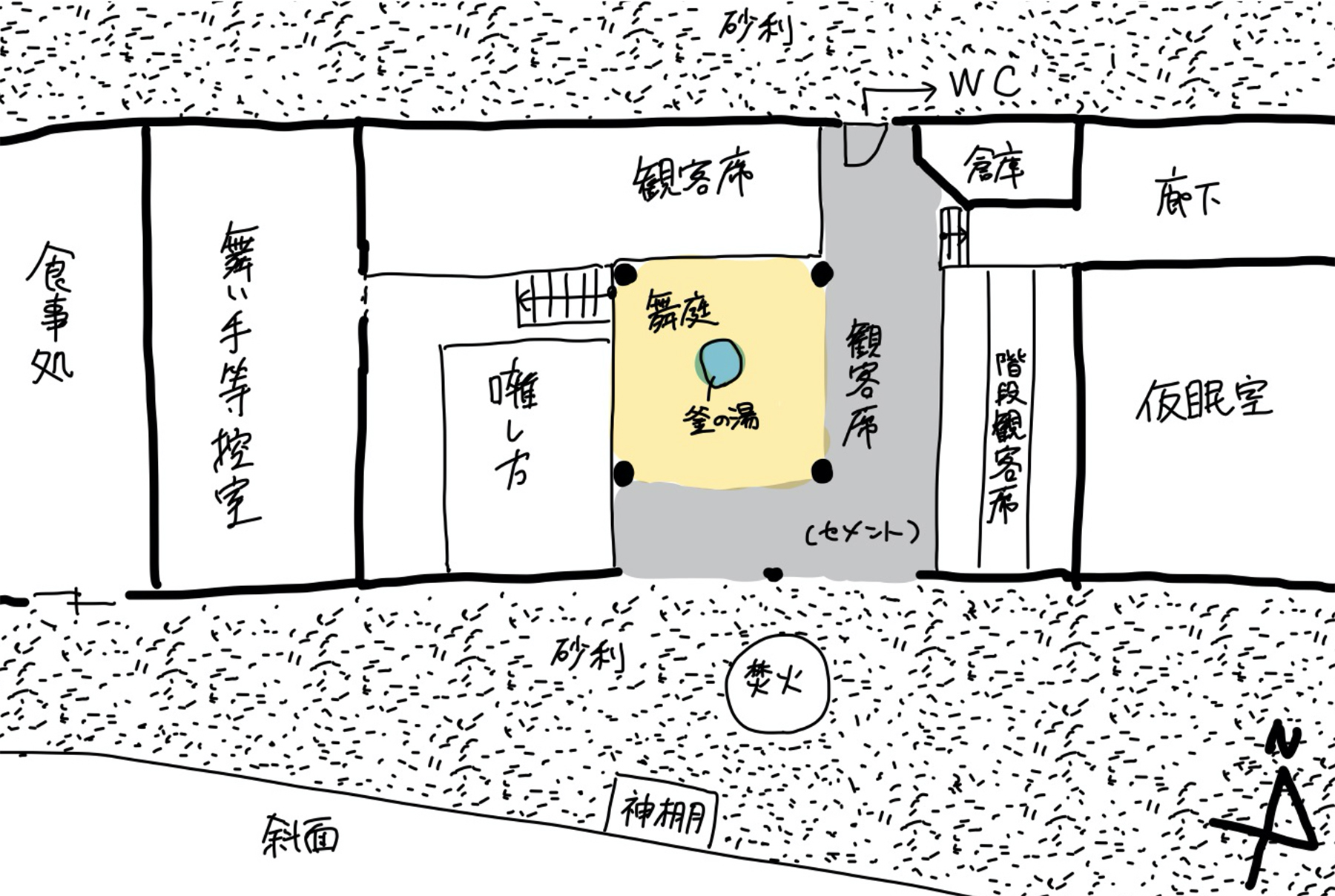

祭りは集会所に設けられた舞庭(まいど)と呼ばれる空間で行われ、御神体は舞庭と向き合うように集会所の正面の神棚に動座される(図1)。舞庭は、土間に立てた4本の柱と、中心に火の上に置かれた湯をたっぷりと蓄えた金属の鍋(釜の湯という)、釜の湯の上に吊り下げられた「びゃっけ」と呼ばれる切り紙細工から構成される。4本の柱からなる正方形の空間は、踊りの空間と観客の空間をゆるく分け、舞いは主にこの釜の周りで展開する。

図1 御園の花祭簡易平面図(筆者作成)

整然と整えられた舞庭で、16時頃から神事が行われ祭りが本格的に始まる。まず花祭の祭祀者で神事を司る花太夫が舞う。「ばちの舞」と呼ばれるこの舞いは花太夫を司る家にのみ伝わるもので、修験道の印を取り入れた動きが特長だ。ここではまだ「テホへ」はない。

この後、成人男性4名からなる舞いや、高校生の2人の女子の舞いなどが立て続けに行われ、振りが少しずつ複雑になっていく。繰り返される舞いとお囃子で場が温まっていくに従って登場するのが「テホへ」の囃子唄だ。誰かが合図を出すわけでもなく、セイト衆や観客から自然に「テホへ」が湧き出る。最初は興味深く傍観していた観客も、徐々に自ら声を発し始め、夜がふけるにつれてその声は大きく、また広範囲に広がっていく。

場の盛り上がりに応じて変化するのは声だけでない。何年も花祭に通っている客は易々と舞庭の中に入り、自身もセイト衆のようになって楽しみ始める。舞庭空間と観客空間が混在するのだ。次第に馴染みでない客も舞庭空間に侵入し始め、深夜を超えるとぱっと見ただけでは舞い手・セイト衆・観客の区別ができないほどになる。壇上の観客席は舞庭と混在こそしないものの、集会所の中に充満する煙によって間接的に舞庭と繋がり、結果として舞庭を取り巻く空間全てが一体となっていた。

舞いは夜通し行われるが、徐々に寝入る観客が増えて囃子唄の調子は収束していく。かくいう筆者も寝てしまったため全てを通して見ることは出来なかった。朝目覚めると、他の観客だろう、誰かが私に毛布をかけてくれていて、観客同士の小さなコミュニケーションを感じることが出来た。

朝になっても祭りは続いている。祭りの終盤でもっとも盛り上がるのが午前9時頃の「湯ばやしの舞」だ。少年が藁を束ねた「タワシ」を持って舞い、終盤に釜の中の湯を観客に振り撒く。舞い手は舞庭はおろか集会所を飛び出し、外の観客にまで湯をかける。これまで舞庭は観客を取り込むことでその空間を拡張していたが、ここでは舞い手がその境界を飛び越え遠くの観客空間まで浸食する。御園の花祭空間は最大になる。

空間が膨らみ、熱気が最高潮に達したところで、水浸しになった集会所に籾殻が撒かれ、掃除が行われて舞庭が当初の秩序立った空間に戻される。最後に獅子が登場し、落ち着いた歩みのような舞いを披露し、舞いは終了する。

その後、舞庭の上に掲げられていた「びゃっけ」が降ろされ、神事が行われて、祭りの会場に動座していた御神体が返される。これで全39演目が全て終了し、祭りが終わる。

2.3 観客の声

花祭には多くの観客が来る。大きなカメラを携えてやってくる人もいれば、大型バスでやってくるツアー客、欧米人もいた。私は3人の観客に話を伺ったが、彼らは皆1人でやってきた中高年の男性だった。横浜市や岐阜県恵那市、名古屋市から車で来ており、Aさんは花祭に20年ほど前から通っている常連、Bさん、Cさんは定年後に各地を訪れて祭りを楽しむことを趣味としていた。Bさんは舞いの前の神事から参加しており、祭りが本格的に始まる前から参加して地元住民に話を聞くのが好きだとおっしゃっていた。

祭りの中盤に話を伺ったCさんは、「伝統の継承」について、「伝統は新しいものを適宜取り入れていくことで継承されていく。根幹が保たれていれば、その内容や形式が変わっても良いし、むしろその柔軟性があってこそ継承されるのだと思う」とおっしゃっていた。御園の花祭は、女性の舞い手を取り入れ、後述する「東京花祭り」の人々の参加を認めている点で、時代の変化をうまく取り入れていると言えよう。しかし同時に、祭りが地域の人々を育て、地域外も含めた広い範囲の人々を結びつけている点で、生きた祭りとしての根幹を保っているように思われ、まさにCさんのおっしゃる「継承」が実現されていると考えられる。

2日間を通して話を伺ったAさんは、花祭には楽しむために毎年参加していること、一緒になって舞うのが大事であること、花祭は地域を繋ぐ手段であることを語って下さった。花祭が御園の人々の信頼関係や絆を醸成し、またそれによって成立していることは、一晩祭りを眺めていただけの私にも分かり、御園地区という「地域」を繋いでいると言えよう。しかし、花祭が繋ぐ「地域」はもはや御園地区内部だけではなく、御園を出た元住人、東京花祭りの人々、Aさん等県外から来る常連客をも含む拡張された概念なのではないだろうか。「地域の共生」の「地域」が拡張しているのだ。

3. 東京都東久留米市滝山団地の花祭(東京花祭り)

3.1 概要

「東京花祭り」は、1985年に始まった東京民族舞踊教育研究会と御園の花祭保存会との交流に端を発する。交流の中で御園の人々が舞いを教えるようになると、1人の熱心な舞い手が現れる。親と共に参加していた廣木穣さん(当時小学1年生)だ。穣さんは練習を重ねて地元の子供に混じって舞うようになり、小学3年次には1年間御園に山村留学もした。その後、東京で御園の花祭が披露されて好評を博したことをきっかけに、子供の少ない御園の状況を鑑みて東京の子供に舞いを教えることになり、穣さんが住む東久留米市滝山地域で練習が始まった。東京花祭りはこの子供たちの練習の実践の場として1993年にスタートした。

当初は子供の舞いである「花の舞」のみの祭りだったが、新しい子供や大人の加入により舞いのレパートリーが増えて大規模化し、会場の規模も当初の滝山小学校から地域センターのホール、現在の会場である地域センター前広場へと拡大した。

3.2 祭りの流れ

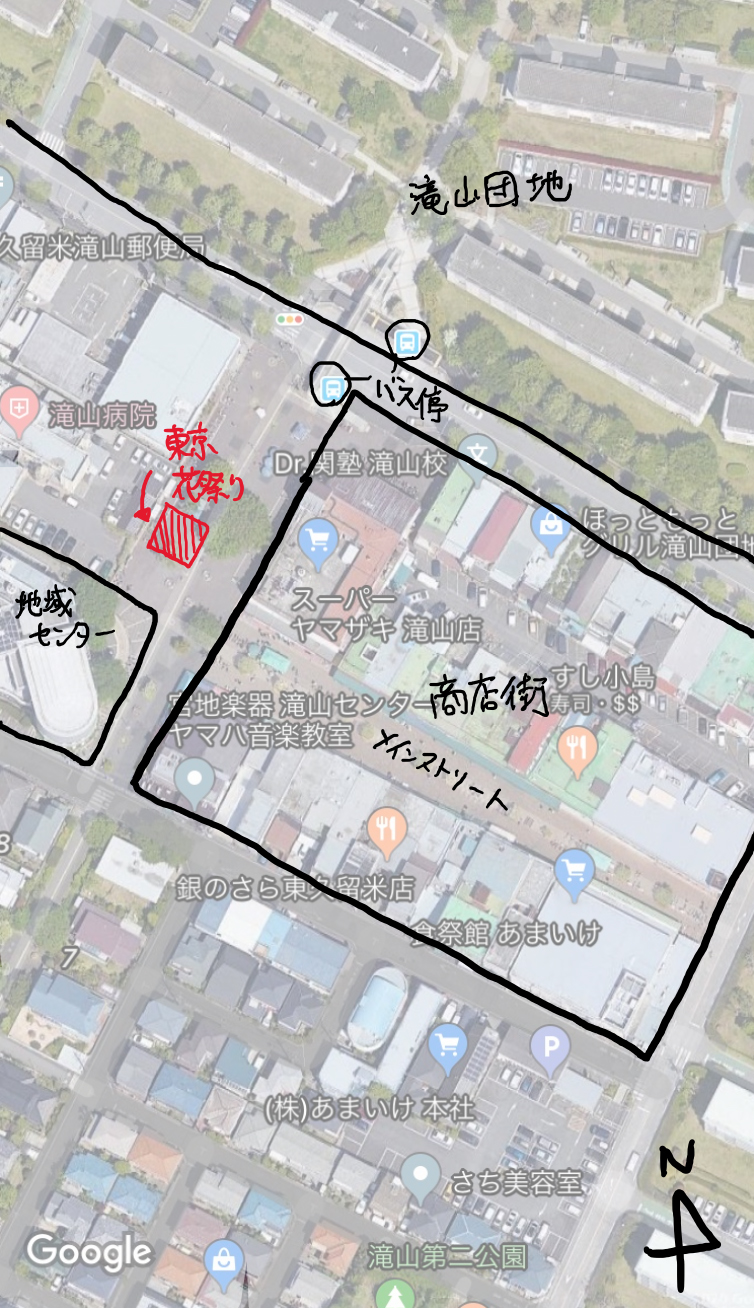

「東京花祭り2019」は午前11時頃から午後6時頃にかけて地域センター前広場(図2)で行われた。広場には舞庭が御園と同じように作られ、20の舞いが披露された。舞いの最初は御園と同じく花太夫による「ばちの舞」だ。御園の花祭に東京花祭りの関係者が参加するのと同じように、東京花祭りにも御園の人々が駆けつけていた。これ以降御園の花祭と同じように世代ごとの舞いが披露され、御園と同じように場が盛り上がると「テホへ」が湧き上がった。

会場の地域センター前広場は日本住宅公団が建設した滝山団地の商店街の一画にある。バス停が近くにあるなど団地の中心部として位置づけられており、通りがかりの客も多いようだった。パイプ椅子が並べられた観客席には最初こそ空席があったが、徐々に埋まっていき、立ち見客も増えて次第に御園の花祭のように舞庭を観客が囲む構図が出来上がった。残念ながら筆者は所用により全ての演目を見届けることが出来ず、最終的にどのような形になったのかは分からない。

3.3 周囲の人の声

私たちは、滝山団地の数人の住人と、商店街の店主数人に話を伺った。住人は、団地見学時に出会った分譲地区管理組合の関係者の方々で、商店街の店主は、商店街開設当時から店を営んできた3人の方々だ。

住民には、東京花祭りの存在は知っているが参加したことはないという方が多かった。分譲地区は自治会活動等の住民による交流活動が活発でなく、花祭りだけでなく地域行事全体への参加が少ないらしい。

店主達は花祭りのことを認知しており、商店街の活気に繋がると好意的に受け止めていた。滝山団地の商店街は、公団から土地を購入した商店主が各自で建物を建てる方式で建設されたらしく、商店主は自らが商店街を守り発展させていくという意識が強いようだ。そのため花祭りを商店街活性化の一つの方策として解釈する傾向が見られた。話を伺った方々のうち1人は商店街で中心的な役割を果たしている方で、花祭りが広場で開催されるようになったのは、商店街側からの「せっかくやるなら、屋内ではなく人目につく屋外でやったらいいのではないか」という提案がきっかけだったことを話してくださった。商店街と花祭りの相乗効果は当初から期待されており、会場を移したことによって期待通り実現したのだ。

4. おわりに

以上を空間の観点から考察すると、花祭が関係する空間を拡張させ、様々な人を巻き込んでいる様子が見えてくる。これは3つの局面で起こっている。

まず、御園の花祭で起こる拡張だ。2.2で示したように、舞庭の内外の境界は祭りが盛り上がるに従って曖昧になる。「舞い手」「観客」という立場の差は、セイト衆という中間的な存在によって曖昧になりやすいと思われるが、物理空間としても、観客が舞庭に入り込み、舞い手も観客席に飛び出す(湯ばやしの舞)ことで境界が拡散する。

二つめの局面が、御園に東久留米市という離れた土地が深く関わることで起こる拡張だ。かつては地区外の人に舞を伝承するなど考えられないことで不可能でもあったが、御園は時代の変化を受け入れて伝承を東京に広げる選択をしたため、花祭空間が飛地的に東久留米に出現することとなった。飛地は花祭りを一般に周知させ参加者を募る窓口になり、単なるコピーではなく御園を支える存在になった。空間の増殖が花祭全体を発展させ、継承を支えていると考えられる。

三つめの局面が、花祭に参加するために集う人々が作り出す地域的広がりだ。御園で話を伺った観客は広い範囲から来ていた。また欧米人の留学生で、御園の花祭と東京花祭りの両方に来ている人もいた。花祭では観客も祭りを構成する重要な要素であり、2.3で述べたように観客は花祭を通して繋がっている。花祭を核として巨大な「地域」が出来ているのだ。

花祭は、祭り自体の性質も空間も拡張の傾向を持っている。この拡張は舞い手等の祭りの直接の継承者と観客の繋がりを作り出し、花祭に関わる人々を増やして「地域」を拡大することで、花祭を盛り上げ、その「伝統の継承」と「地域の共生」を支えている。花祭は御園地区を超えた広い文化圏を形作っているのだ。

拡張する花祭の未来はどうなるのだろうか。拡張において大事なのは、2.3で紹介した観客の言葉にもあるように、根幹を保つことだろう。花祭の根幹とは、(花祭を垣間見ただけの私が言えることではないが第一印象にも意味があるとしてあえて述べると)関わる人々の熱量や楽しむ気持ちではないか。これを守るためには、ある程度の人数が継続的に関わり、世代から世代へ継承することが大事だと考えられるが、御園の花祭はこの継承を空間の拡張によって達成している。従って現時点では明るい未来が見えるが、さらにその後を描くとしたら、更なる少子化で伝承する側もされる側も減少したとき、いかに効率的に継承するかということかもしれない。

参考文献

- 東栄町 花祭ホームページ(https://www.town.toei.aichi.jp/hana/top/top.html)

- 東京花祭ホームページ(http://medialab.o.oo7.jp)

- 須藤功『花祭りのむら』(2000年10月 福音館書店)