「李春浩氏講演会+映画上映「多文化共生への道 今、なぜ浅川巧なのか」」 報告 南 希宙

- 日時

- 2019年7月16日

- 場所

- 東京大学駒場キャンパス101号館研修室

- 主催

- 東京大学大学院博士課程教育リーディングプログラム「多文化共生・統合人間学プログラム(IHS)」教育プロジェクトH「生命のポイエーシスと多文化共生のプラクシス」

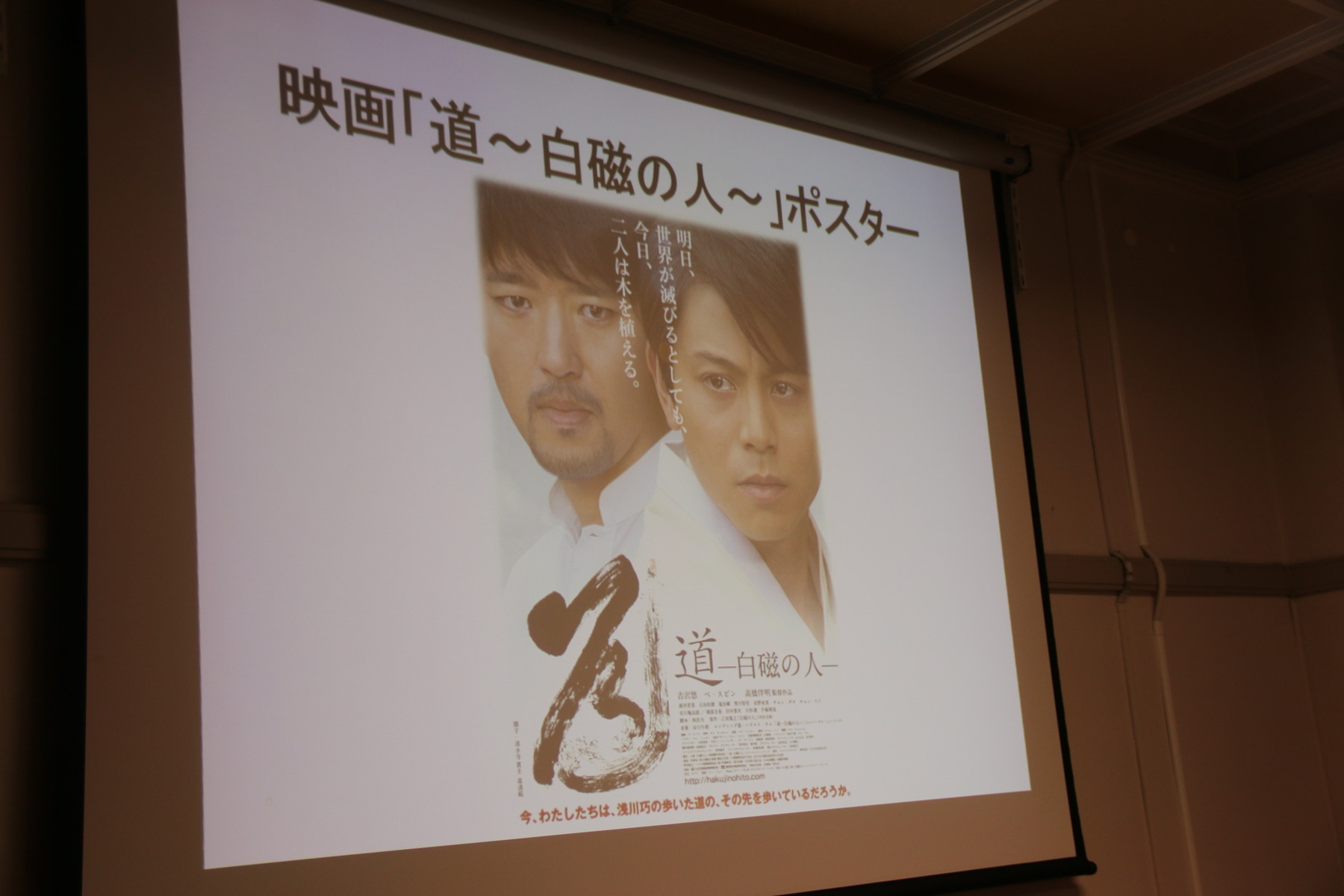

2019年7月16日、東京大学駒場キャンパス101号館で、映画「道〜白磁の人」の上映会と共に、映画企画者である李春浩氏の講演会が開催された。この映画は、日本統治下にあった朝鮮で暮らした浅川巧(1891-1931)の半生を描いたものである。本企画には、IHSプログラム生のみでなく、韓国学を専門とする学生や先生方、一般の方までもが多く参加した。

浅川巧をご存じだろうか。おそらく知らない人が多いと思う。彼の職業だけを答えれば、彼は一人の公務員であった。しかし、「今、なぜ浅川巧なのか」。上のようなタイトルの今回の講演会で、李春浩氏は、浅川巧の生涯や浅川巧に興味を持った契機、彼に焦点を当てた映画を制作しようと思い立った理由についてお話をされた。

『朝鮮の土となった日本人――浅川巧の生涯』(高崎宗司著、草風館、1991年)によれば、浅川巧は、1914年、一年前に朝鮮に渡った兄伯教を慕って、23歳で当時日本統治下にあった植民地朝鮮に渡った。そこで、林業技術者として、朝鮮総督府農商工部山林課林業試験場に勤務した。朝鮮の雇員らと共に養苗法や造林の研究に従事し、それまで誰にも成し遂げられなかったチョウセンカラマツやチョウセンマツの養苗に成功する。韓国の浅川巧が朝鮮に渡った1914年当時の朝鮮には禿山が多かったが、浅川巧の研究の成果により、朝鮮に多くのマツが植えられ、本来の緑豊かな景色を取り戻すことができた。現在でも、韓国の中で最も都市化されたソウルの周辺でさえも、山が多く、高速バスに乗ってほんの少し都市を離れただけで緑豊かな山の中に入ることができる。私は、韓国にルーツを持ち、韓国の近現代美術を専門としているが、朝鮮時代の伝統的な水墨画でも、現代美術においても、山は韓国という国や朝鮮半島の文化を想起させる大事な自然モチーフである。現在の韓国のアイデンティティに深く関わる青々とした山を、浅川巧は復活させたのである。

浅川巧の活動は、本業である林業に限らない。浅川巧は、朝鮮の骨董品を収集していた。1916年、後に民芸運動を始める柳宗悦は、浅川巧の家に泊まり、ここで朝鮮のものに触れたことが、後の朝鮮民芸品への関心につながった。そして、浅川巧は1924年、柳宗悦や朝鮮陶磁研究をしていた兄の伯孝と共に、京城に朝鮮民族美術館を建てた。彼らは、朝鮮の美術品をそれ単体で展示するのではなく、朝鮮の伝統家屋内での日常風景を再現し、生活の中にある朝鮮の美を表そうとした。ここで注目すべきことは、彼らが美術品を単体として見たのではなく、その地の人々の生活や文化と切り離すことのできないものとしてみなしていたということである。彼らは、それらを作り出し、用いている人々の文化や美的感覚を感じさせるものとして展示した。この美術館は、自分たちの収集した美術品のコレクションを見せたいだけのものではなかった。美術館を通じて、日本人のみならず、朝鮮人自身にも、朝鮮の文化に関心を持ってほしいと願った。講演会での李春浩氏の言葉を借りれば、「この美術館で日本人と朝鮮人が虚心に語り合い、朝鮮の心に触れる美術館にしたいとの願いが込められていた」。

浅川巧は、朝鮮に暮らす間、その地の言葉を話し、伝統衣装を着て、朝鮮のことを理解するように努めた。また、朝鮮の貧しい家庭の子供たちが学校に通えるように金銭的に支援した。その誠実な人柄は、柳宗悦や安部能成の追悼文からも窺い知ることができる(『工芸』1931年5月号掲載の柳宗悦著「編集余録」、『京城日報』1931年4月28日、5月1-2日、5月5-6日掲載の安部能成著「浅川巧さんを惜しむ」)。その誠実さから、日本人であるにもかかわらず、日本統治下で圧政を強いられていた朝鮮人の信頼を得、浅川巧の葬式では、朝鮮人が彼の棺を担ぎたいと申し出たほどだった。浅川巧の墓は、今でも韓国にあり、その地の人々によって大事に守られている。相手の立場に立って、理解しようとした浅川巧の努力が、朝鮮人との信頼として実を結んだと言ってよいだろう。

以上のように、異国でその地の人々のために何か行動を起こすことは、現代においては、特段特筆すべきことではないのかもしれない。ここで、留意すべきことは、当時の時代性である。植民地支配において、支配される側には根本的な自己決定権が存在しない。その制度自体に一方によるもう一方への支配や抑圧が含まれる。このような政治的仕組みの中で、支配者側の人間は果たして被支配者の文化を正当に評価できるのだろうか。

当時、日本は、朝鮮人に対して同化政策を推し進め、朝鮮の伝統的な文化や言語をなくそうとした。同化政策を正当化するための根拠として用いられたのが、朝鮮の文化は自分たちの文化より劣っているという考え方である。朝鮮は、中国からの影響が強く、独自の文化が育たなかったので、劣っているという考えが日本人の間に広まっていた。しかし、浅川巧は、当時の日本人の常識に縛られず、異なる文化を持った朝鮮の人々を自らの目で見て判断し、さらに朝鮮の文化や人々に対する愛情と敬意を行動に移して示した。多数派の考え方に対して、信念を持って自らの意志を貫いた彼の行動は、当時では一段と難しく、また、珍しいものだったのではないだろうか。そして、先入観を一旦排し、相手の立場から理解しようとした浅川巧の姿勢は、現代の私たちにも必要なものだろう。

李春浩氏は、浅川巧の半生を描いた小説『白磁の人』(江宮隆之著)を読み、映画制作を決意したそうだ。映画制作が決まるまで数人の映画監督に手紙を書き、断られることもあったが、映画制作が決まるまでその想いを伝え続けたという。この映画は、李春浩氏の行動力により実現したものであると言えよう。

映画を観て、まず、気が付いたことは、日本と朝鮮の文化に熟知していなくては、このような映画は作れないということである。映画の中で表現された浅川巧の葬式の場面は、非常に印象的だった。日本と朝鮮の文化が聴覚的に、かつ、視覚的に対比されており、美しいと感じたからである。朝鮮の伝統的な葬式では、大声で泣くこと(「哭」)が、故人が亡くなったことに対する哀悼の表現となる。したがって、誰かが亡くなったのにも関わらず、だれも「哭」しないことは、故人の名誉を損ねることとなる。浅川巧の葬式の場面で朝鮮人たちが大声で泣く所以である。それに対し、映画の中の葬式の場面で、浅川巧の母は、朝鮮人のこのような行動をみっともないと言っていた。これは、現代の日本の美意識を反映している。また、儒教が生活と密着していた朝鮮では、質素であることが美とされたため、日常的に白い服を着ることが多かった。それに対し、今の日本の葬式では、黒い着物を着ることが多い。これらの動と静、白と黒の対比は、日本と朝鮮の文化を熟知していなくてはできない演出である。実際の葬式は、浅川巧がキリスト教徒であったことからキリスト教式で行われたそうだが、事実とは異なっていても、このような演出をしたことには大きな意味があるように思われる。

この映画は、日韓合作で制作された。制作には数多くの日本人や韓国人が関わり、異なるバックグラウンドを持った人々が協働した。その中で、葬式の場面のような日本と朝鮮の文化を対比した演出の工夫や日本語と朝鮮語が同時に出てくるような場面が生まれた。映画の制作現場自体が異なる文化を包括しており、文化間の交渉の成果がこの映画であるとの見方をすることもできる。そのような異文化間の交渉の場を作った点でも、この映画の制作には意味があると思う。日本と植民地朝鮮/現在の韓国の美術交流を研究している自分にとって、この映画は重要な位置を占めている。