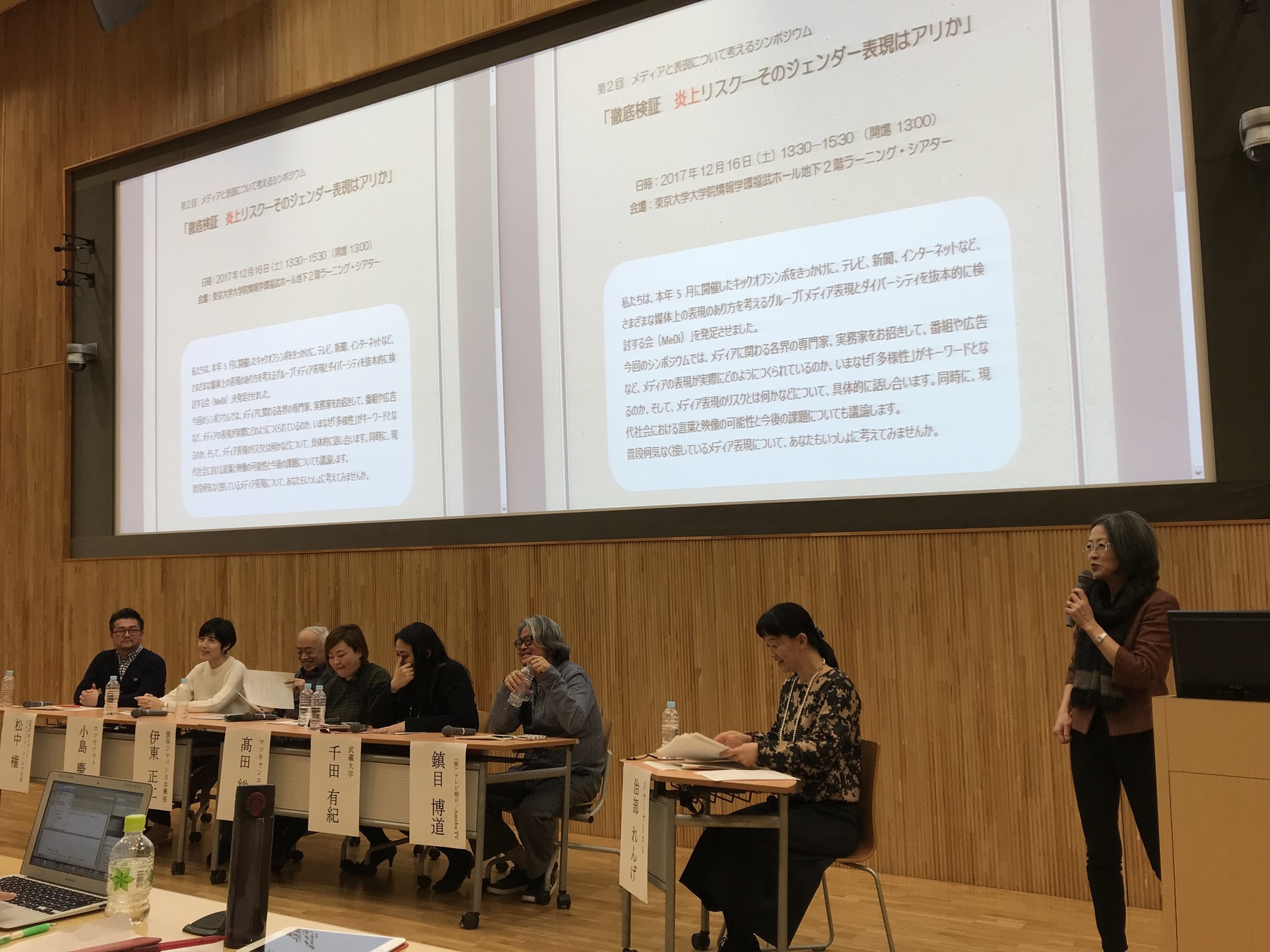

第2回 メディアと表現について考えるシンポジウム 「徹底検証 炎上リスク―そのジェンダー表現はアリか」報告 田中 瑛

- 日時

- 2017年12月16日(土)13:30 - 15:30

- 場所

- 東京大学大学院情報学環福武ホール地下2階ラーニングシアター

- 主催

- メディア表現とダイバーシティを抜本的に検討する会(MeDi)

東京大学大学院博士課程教育リーディングプログラム「多文化共生・統合人間学プログラム(IHS)」

2017年12月16日(土)、東京大学大学院多文化共生・統合人間学プログラム(IHS)とメディア表現とダイバーシティを抜本的に検討する会(MeDi)との合同主催で、第2回メディアと表現について考えるシンポジウム「徹底検証 炎上リスク──そのジェンダー表現はアリか」が開催された。近年、高度な拡散力を持つソーシャルメディアの普及により、マスメディアに対する市民の批判が可視化されるようになり、幅広いオーディエンスに伝搬することで「炎上」する場面に遭遇することが増えた。そして、シンポジウムに200人を超える参加応募があったことからも、「炎上」やメディア表現への関心が一般的にも高まっていることが分かる。2017年5月に始まったこのシンポジウムの趣旨は、こうした「炎上」とどのように向き合うのかをメディア関係者を中心として議論することであり、この課題を継続的に検討するためにMeDiが結成された。報告者は、本専攻で研究しているマスメディアと社会的少数者の関係性に関連する非常に興味深いテーマであったため、このシンポジウムに出席した。以下、得られた知見を報告していきたい。

今回のシンポジウムでは、性差別的視点を含むとインターネット上で批判を受けた「炎上CM」を主題として、多様な登壇者によって議論が展開された。メディアにおけるジェンダーバランスについて考察をしてきた社会学者の千田有紀氏、元TBSアナウンサーでエッセイストとしてテレビ番組に関わりを持つ小島慶子氏のように女性の立場から意見を表明する専門家だけでなく、「炎上CM」を問題とするAbemaTVの番組を制作したテレビ朝日の鎮目博道氏、CMを制作する立場にあるマッキャンエリクソンの髙田聡子氏、「ネット炎上対応費用保険」を提供する損保ジャパン日本興亜の伊東正仁氏、LGBTの立場から意見展開をしてきたNPOグッドエイジングエールズ代表の松中権氏が登壇した。このように多様な観点から課題や論点が提供されたことにより、メディアにおける差別を告発するだけでなく、その背景にある複雑な問題が明らかにされた。

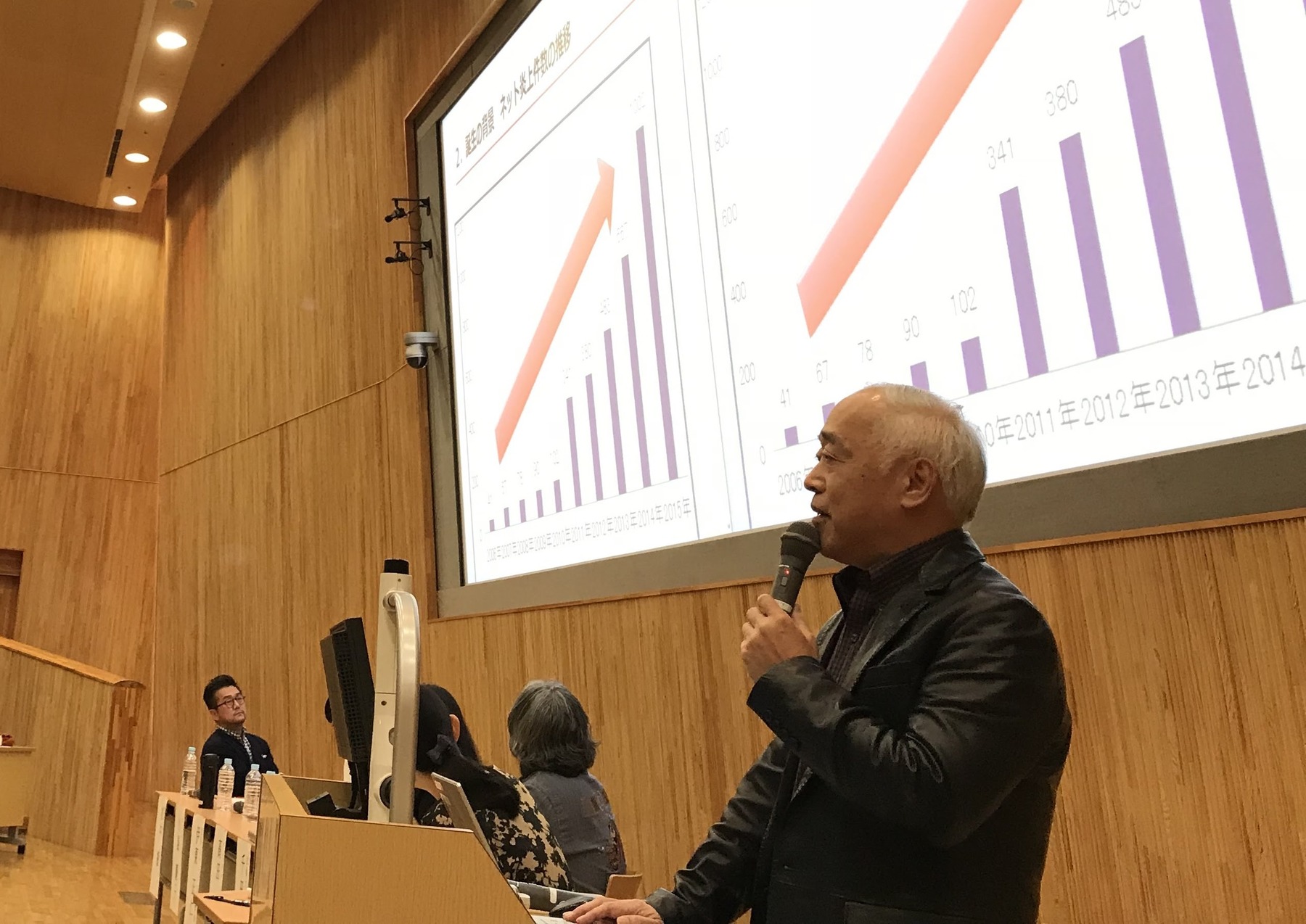

例えば、髙田氏の報告では、製品や企業の認知度と好感度を向上させることを目的として人々の心を動かすためのCMがなぜ「炎上」するのかについて次のような興味深い指摘があった。まず、テレビCMの放送時間が以前に比べて短くなったことで、より分かりやすいステレオタイプが多用されるようになった。そして、潤沢なメディア予算で制作され、厳重な法務チェックが行なわれるテレビCMに比べて、低価格でも強い拡散性が見込まれるウェブ動画が普及したことにより、口コミを狙った「バズる・刺さる」が制作者の間で重視されるようになった。そして、その負の側面である「炎上する・傷つく」という事態が見過ごされるようになったということである。企業にとっても資産価値であるブランドを傷つけることはリスクであるにも関わらず、どのように対処すべきなのかについて検討が為されてこなかった。伊東氏の発表では「炎上」が2010年から2015年の間に約10倍に増加しており、企業CMにおける倫理性への配慮が現実的に向き合わなければならない課題となっていることが示された。

第一回シンポジウムでも上映された志布志市のCM「うなぎのうな子」をはじめ、女性に卑猥なセリフを言わせて炎上したサントリービールのCM「絶頂旨い出張」など、会場では何本かの「炎上CM」が上映された。これらのCMに倫理的な問題があることは明白だが、他方で、「炎上」ではなく評価が分かれるCMも紹介された。例えば、P&GのオリンピックCM「Thank You, Mom」は、衣類の洗濯などを通じて影から支える母親と選手の絆が主題であり、「ワンオペ家事だ」と批判されかねない内容だったが、性別や人種などの他の多様性を尊重する描写が巧みに織り交ぜられていることで高い評判を得たという。オタクがサーフィンを通じて締まった身体になっていく様子を描く日向市のCMについては、髙田氏は現状肯定と理想を対比させる点でCMとして評価できるとしたが、鎮目氏はオタクの立場から見たらあるべき姿を強制されているようで不快感を覚えるのではないかと指摘した。千田氏が確認するように、置かれた立場によって「読み」が異なることがメディア表現の難しいところであり、多様化が進む社会状況においてCMに求められていることが変容していると感じた。髙田氏も「100%全員が納得するメッセージはない」と論争が生じることの重要性を指摘しており、そのことが既存のステレオタイプを相対化する議論を活性化していることは確かだ。

CMに限らずテレビ番組そのものの炎上についても触れられた。ここで事例として取り上げられたのが、LGBTを模倣したコントキャラである「保毛尾田保毛男」がフジテレビの名物番組の30周年記念番組で再登場したことをめぐる「炎上」である。当事者である松中氏によれば、「保毛尾田保毛男」はLGBTの負のステレオタイプを構築する一つの契機であった。実際にフジテレビと交渉した際に松中氏が感じた構造的問題は、企業全体ではなく番組を制作している部署が倫理的問題のチェックをしており、疑問を感じる若手制作者もそれを止めることができなかったというものである。鎮目氏もテレビ局が右肩下がりの状況で過去の「テレビ黄金期」への撞着が生じており、マスメディア企業の内部において多様性が担保されているとしても、当時を知る上層部の意識に変化が無いために、その多様性が包摂されていないと指摘する。

報告者がシンポジウムで一番印象的であったのは、番組内で表象される差別の光景が学校や職場といった実生活において再生産されるという小島氏の指摘である。番組に出演する立場である小島氏は、相手の発言のセンスに対して「笑う」ことと相手の容姿などの属性そのものを「嗤う」ことを区別し、「嗤い」は誰かを排除する可能性があると指摘する(※ここでの「笑う/嗤う」の表記は報告者の解釈である)。報告者は質問用紙を通じて「嗤われることに存在意義を見出すテレビ出演者が増えているが、どこまでが許容されるべきなのか」という質問をした。その影響力に対してプロ意識を持つならば、テレビに出演する芸能人は規範的なロールモデルとして「嗤われる」ことを否定しなければならないという小島氏の回答は、番組制作者だけでなく出演者を含めた送り手の「専門性」を考え直す上で重要な視座を提供するものであった。その反面で、松中氏が指摘するように、「オネエキャラ」と呼ばれる芸能人がテレビ番組に出演して注目を集めると、その好感度が上がる一方で、LGBTという一般的アイデンティティに強固なステレオタイプが構築されてしまうという問題もある。このことは、ステレオタイプ化されたメッセージしか受容できない受け手側の意識の問題でもあるように思われた。情報を「与える/与えられる」という送り手/受け手の関係から「共に考える」という方向へと転換しなければ、マスメディアをめぐるステレオタイプの問題を問うこと自体が形骸化してしまうだろう。

多様性は決して少数的立場に置かれた当事者だけの問題ではなく、その構造に関わる全ての人々がそれを問題だと考えなければ実現され得ない。そのことを肝に銘じてマスメディアにおける送り手と受け手の関係について考え続けていきたい。

報告日:2017年12月17日