パリ・ロンドン研修「アートと都市のモダリティー、1970〜」報告 高村 夏生

- 日時

- 2018年2月22日(木)〜3月1日(木)

- 場所

- フランス(パリ、メス)、イギリス(ロンドン)

- 主催

- 東京大学大学院博士課程教育リーディングプログラム「多文化共生・統合人間学プログラム(IHS)」教育プロジェクト1「生命のかたち」

本研修は、2017年度Aセメスター開講授業「日本戦後文化論1970〜」(多文化共生・統合人間学演習Ⅰ)の実地研修として企画された。メス・ポンピドゥーセンターの日本現代美術展「Japanorama: A new vision on art since 1970」ほか、現代の都市文化形成に大きな影響を与えたパリ・ロンドンの重要なアート拠点、開発振興地区の訪問を通じ、70年代以降のメガロポリスの文化戦略の推移と、そこにおける日本の現代アート・建築が果たした役割について学ぶことが目された。研修を通じて、これまで持ってこなかった個々の建築への感受性を多少なりとも開けたこと、また秋に行われたイタリア研修をさらに発展させる形で都市空間なるものに接することができたことは、代え難い経験だったと思う。加えて自由行動日に複数の科学館を訪問できたことも、自身の専門に照らし合わせて非常に有意義であった。以下では、訪問地の中でも特に印象的だったところを取り上げて紹介しつつ、本研修の報告に代えたい。

ルイ・ヴィトン美術館

研修初日、 旧ルーブル宮殿と中庭のガラスのピラミッド、そしてカルーセル広場の凱旋門を後にして訪れたのは、2014年、ブローニュの森に現れたルイ・ヴィトン美術館である。これを建物、建築、あるいはルイ・ヴィトン美術館としか名指せないのがもどかしい。そう思うほどに、これは特異な外観と独自の空間を提供していた。

フランク・ゲーリーの建築によるこれは、船を模したものだそうだが、私には全くそうは見えなかった。そもそも近くから見上げても全容はわからず、ただ構造的に開放されているのか収束しているのかも定かでない複数の巨大なガラスの曲面が張り出しているばかりである。最上部にあがれば風が吹き抜けており、船が帆に風をはらんで進み出すその動きを感じないでもなかったが、斜めに張り巡らされた柱や、動線を保持しない(ように感じられる)内部構造は、移動手段としての船の形、そしてそれが有するはずの機能性から乖離していた。ただもしかしたら船というものがその移動により出発地や到着地の人々、あるいは乗組員自身にもたらし、その結果船自体がイメージとして孕むに至ったその可能性のようなものがそこで表現されているのかもしれない、とは辛うじて思えた。一方、館内で展示されていた全体模型を見た率直な感想は「外骨格を持ってしまったイモムシ」である。そのようなイモムシは存在していないだろうし、正確に言えば私がそこに見て取ったのは「複雑な蛹化途中のイモムシ」であったのだが、このイメージはせっかく屋上で感じた動的な感覚を反映できていないので退けた。そもそもイモムシと考えるにはあまりにも開放的であるのも事実である。この建築に感動されている大石先生や、これを船として朗々と解説してくださる小林先生の隣にいて、私はこのよくわからない構造と空間に途方に暮れていた。ただ一つ、私にも理解可能な形で面白いと感じたのは、館内に別の空間として仕切られた中に展示されていたゲーリーのデッサンである(下写真)。

このデッサンからなぜこの建物ができたのか(なぜこの建物をしてこのデッサンなのか)が理解できたということでは全くないのだが、ただゲーリーにとって、このデッサンが単なるイメージ図を超えてあり得る3次元構造を2次元に表現したものであり、この2次元図のうちにある3次元体が見透かされている、という事実が、認知とその表現という点において大変興味深く感じられたのである。また、この図のわからなさに対して、ピカソの「アヴィニョンの娘たち」におけるキュビスムの手法であるとか、同じくデュシャンの「階段を降りる裸体No.2」におけるイメージの重ね合わせを通じた動きと時間の表現といった話題が想起されたのだが、そうした解釈はこの図にも適用されるのだろうか。たとえ適用されたとしても、それが体感として納得されることは恐らくないのだが、ひとまず知的な理解という意味では一旦の落着を得るのも事実である。いずれにせよゲーリーにとってこの図が「次元を落とす」という知的説明の範疇にあるのか、それともそれを超えて何かを表現していたのかは、そのまま疑問として残った。聞くところでは、ゲーリーの設計には高度な3Dモデリング技術が用いられているそうで、ということは彼の頭の中にあるものを表現するにはそうした技術開発を待たなければならず、技術という言語を手に入れてはじめてそれを外界とコミュニケーションできたという事実も興味深く感じた。もし彼のデザインが技術-aidedではなく技術-ledなものであったとしたら、個人的にはつまらなく感じたことだろう。

と、ここまでつらつらこの建物の感想を述べたが、ではお前はこれを通じて何を学んだのかと問われると答えに窮する。ただ、これまで全く建築に注意を払ってこなかったにも関わらず、こうしてとりとめが無くとも何某かの感想を抱くにいたった身としては、見る側の能動性──その建築から何かを感じよう、読み取ろうとすること──を引き出すこともその建築の価値や意義と言えるのかもしれないと思った。また、最早しつこくて申し訳ないと思いつつ話を戻すと、イモムシから蝶に至る蛹の内部では一部の器官を除いて既存の組織が溶解することが知られている。そこから「だったらこの(デッサンの)ぐちゃぐちゃの線は蛹でいいじゃないか!」ともし頑なに主張するとしたら、ゲーリー本人が「これは船です」と言う以外において、この実感の正否をどのように判定し得るというのか、あるいはそう言われたとして船として作られたことと私のイモムシという実感の間に、何か関係を見いだすこともあり得ないではないのかもしれない、などとも考えた。イモムシ説を強硬に主張したいわけではなく、要は、芸術作品の「解釈」をめぐる素朴な問いを、この機会に改めて実感したということを報告したかっただけである。

「パリの中心軸と共和制」、から思い出したこと

先述の通り研修初日朝にはカルーセル広場に訪れ、その凱旋門がパリの「権力軸」上にあるのを確認していた。この軸線については事前の資料 1 2で読んでいたものの、その境界がわからないほど開けた空間において明確な直線が存在することに、体感として衝撃を覚えたことを記憶している。

しかしそれら資料の詳細な解説を読み、そしてその実際に圧倒されるほどに、そうした中心軸の創造や1980年代のグラン・プロジェといった大規模な都市計画が、「共和制」という言葉から想像していた権利・権力概念と矛盾しているように感じられてもいた。この点について小林先生の解説を伺えたのは良かったが、先生の「日本人が共和制を真に理解するのは極めて難しい」という言葉通り、その説明がすんなり了解できたわけでもない。ひとまず分かったことは、共和制の感受性からすれば、大規模な都市計画で発動する権力はそもそも市民に帰属するものであり、決して「上からの」ものとみなされているわけではない、ということである。彼ら市民の総意として「信任」を得た大統領がその権力を行使することは、市民が権力を行使することに等しいのである。なお、「公」概念については、以前ベルリン研修で至るところに落書きがあるのを見て、現地学生に「これは消さないの?」と問いかけたとき、もちろん消しても書かれてしまうというのも事実だけれど、ここは公のスペースで皆の場所だから、それぞれが自由に表現してあまり周りも気にしないのだと言われて、仰天した覚えがある。共和制の概念についても、日本語で同じ用語を使いつつその意味するところに大きなずれがあるのかもしれない。いずれにしてもこうした体験は典型的な異文化経験であるが、やはり現地を訪れる醍醐味とも言え、概念と実体を結合させて重みのあるものにすることができたという点で良い経験だった。

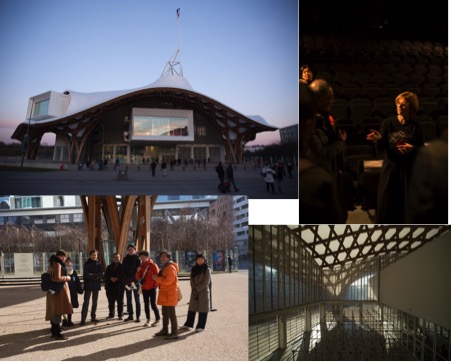

ポンピドゥーセンター・メス「Japanorama: A new vision on art since 1970」内パフォーマンス

森村泰昌氏「芸術家Mの“にっぽん、チャチャチャ」

研修2日目はメスに向かい、ポンピドゥーセンター・メスにおける「Japanorama: A new vision on art since 1970」、そしてその中で行われた森村泰昌氏のパフォーマンス「芸術家Mの“にっぽん、チャチャチャ」を観覧した。このパフォーマンスを見た際の自分の反応は、鳩が豆鉄砲を食ったようと表現しても誇張にはならなかったと思われる。その構成の半分ほどを占めた映像が森村氏によると思われる信じがたいほど流麗なフランス語の語りのもとで流れたという事実を除いても3、その映像に続くパフォーマンスは衝撃的であった。映像が終わるとマリリン・モンローに扮した森村氏が姿を現し、息を声ともつかない音を重ねた末の突然の絶叫、仰天する私(たち)を置いて一人静かに化粧を落とすその横顔を眺めさせ、観客に背を向けて着替える途中は赤褌姿、そして三島由紀夫に成り代わってあの演説にかこつける形で現代芸術へ檄を飛ばし、万歳三唱で締め括るかと思わせて三回目の万歳が「まんざーーーーい!!!!」。えっと思う間に、にっぽんチャチャチャとお祭りメロディーが流れ始め、やはり目前で黒服に着替えた森村氏が、衣服をスーツケースに詰めて歩み去っていくというものだった。なお帰国後日本公演も観覧して前半の映像部分を理解しても、その衝撃が和らぐわけではなかったことを付け加えておきたい。

このパフォーマンスの解釈については小林先生の原稿4を拝読して「そうなんですね」と頭を垂れるしかなく、かと言ってそれを「学んだ」と言うには私の実感が伴わないので、またも開き直って私の等身大の感想に寄り添うと、このパフォーマンスで大きく印象的だった点は三つある。一つは、他人の生を受け止めていること、二つ目は、生きている個人でありながらそこに複数の誰かのイメージを重ねていること、三つ目はパフォーマンスそのものがもつ圧力である。先の二つはどちらも、森村泰昌というアーティスト固有の表現手法それ自体に関わるものだが、ここではそこに立ち入らず、私にも開かれて理解されたことについて述べたい。

「他人の生を受け止めていること」とは具体的に、三島があのように死んでいったことに森村氏が恐らく寄り添い続けたことを指している。それは(生きているというその限りにおける)自己の素朴な生にそれとは到底見合わない歴史的な意味や重みを担わされた出来事を無理やり組み込む自傷的な行為であるようにも見えるし、あるいはそもそも自分と無縁な、過去として片付けられた時間を自分自身の時間として再生しようとする一種の自己の放棄であるようにも見える。このように自分を外部に開く、異なるものと接続してしまう森村氏の在り方は、私がそのような在り方に失敗したと思う経験を持つだけに、いっそう興味深いのである。私の失敗というのは、阪神淡路大震災や東日本大震災で軽度に罹災しつつも、その災害が時代のなかで語られていく過程においてそれを自分のものとして引き受ける決定的な機会を失してしまい、そしてそれにある種の不全感を覚え続けていることである。

二番目の「生きている個人でありながらそこに複数の誰かのイメージを重ねていること」について、実はパフォーマンスを通じて一番印象的だったのは、メスの公演後、爪の赤いマニキュアのみにパフォーマンスの痕跡をとどめながら、にこやかに関係者と談笑する、小柄で柔和なおじさんとしての森村氏と相対したことだった。もちろん、演じている森村氏と演じていない森村氏を切り離して考えることは簡単なのだけれども、なぜかその時の私は、演じているから見せてよい・見てよいという関係の元に公開されていた、女装をして、叫んで、年相応の皮膚の陰影を顕にしながら赤褌姿になって、三島の演説をしたその姿が、そうした姿の変遷を通じてすべて同一の生きものであったこと、そしてその生きものがまた、目の前で社会的一個人として振舞うこの生きものと同一のものであることに、ひどく混乱したのである。また、そうした異物を同一に重ねて圧縮する無理に、きちんと動揺することも大切なのではと根拠もなく感じてもいた。

三つ目の「パフォーマンスそのものがもつ圧力」は、帰国後、日本公演における森村氏本人によるアフタートークと小林先生の原稿に触れたとき、そのあまりのわかりやすさに、果たして森村氏が言語による解説でなくパフォーマンスを行う必要があったのか、という疑問を抱いたことから考えるに至った。言葉の代替としてではなく、パフォーマンスでしか生じ得ないものがあったのかどうか。無論あった、と言いたくなるけれどいざ「どこに?」と答えようとすると詰まってしまう。あえて報告するなら、あの公演で静寂のなか変装する森村氏を認識して以来、洗顔や化粧をするときに小瓶を置く音、着替えるときの衣服の擦れる音がはっきり輪郭をもって意識されるようになった。この体験変容に何か意味を見いだせるかは別として、今のところそれは彼のパフォーマンスを通じて特異的に私の身に引き起こされた変化である。

ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館

これまで研修のフランスパートについて振り返っていたが、こちらはロンドン・サウスケンジントンにある建築物である。この建物を巡り大石先生と小林先生の間に交わされたやりとりが興味深かったので報告する。

この博物館のヘンリー・コール・ウィングと呼ばれる箇所は、一階がゴシック様式、二階が古典様式、三階がイタリア・ルネサンス様式という多様式による建築となっている5。これを「奇怪なデザイン」と評した小林先生は、この研修の数年前その多様式性の原理について大石先生に質問をしたことがあり、当時の大石先生は大英帝国のエネルギーの発露として説明されたそうである。その答えを更新するものとして、今回大石先生は、「奇怪」という表現をさらに受けて「キッチュ」という概念でそのデザイン原理を説明されていた。すなわち、真にイギリス的と言える建築様式がない中で、それで大英帝国の帝国らしさ、その勢いを示すために訴えたのがキッチュという概念なのではないか、ということである。それを受けて小林先生は、多様式が結局はレンガにはめ込まれていることを指摘し、レンガに象徴されるイギリスが他の様式を包摂するところに帝国主義を見つつ、一方で全部入れてしまうことに、ヨーロッパの地理的辺境にあるコンプレックスが現れているのではと解釈されていた。すなわちここに当時のイギリスの威光と、それと表裏の強がりが見て取れるということである。

しかし一方で、どこかフランス、パリを是とする美的概念によってロンドンの建築が捉えられてしまっているかのような上記の説明に、学生から不満が示されたのも事実である。私自身、キッチュ(まがいもの)という転倒させたような価値ではなく、もっと正攻法のポジティブな評価が与えられないものか疑問に感じた。特に多様であるということは、エネルギーというある種粗雑さを喚起されるような概念ではなく、美しさとしては理解されないのだろうか。 また、帝国主義と辺境コンプレックスと言われてしまったレンガとのコラボレーションは、新たな融合の境地として捉えることはできないのだろうか。研修参加者たちの印象の不均衡は、再検討の余地があるように感じられた。

こじつけと想像:パリとロンドンが見ているもの

ロンドン初日に行われたPenelope Corfield先生とそのパートナーで現地区議会議員であるTony氏によるバタシー地区の案内は、その語りのあり方そのものを通じてロンドンとパリの歴史認識論的な存在の仕方の違いをおぼろげに感じさせてくれた。彼らの案内は、まさしく時間の経過に沿った、歴史の積層をたどるものであった。そこでは時間の流れも眼差しも惑うことはなく、ただ一方向に注がれるのみで、行為として為されるのは事実の受け渡し(受容と伝達)であるように感じられた。一方、パリはそうではなかった。そこには都市という空間を用いて歴史を再構成しようとする意図が見受けられた。個人的には、日本にとってより馴染み深いと思われるロンドンの在り方が、パリをこそ奇異に見せていたと思う。またこれに際し思い出されたベネッセの作文実験に関する記事についても触れておく6。ここで確認されたのは、日米仏の作文構造が、日本は時系列型、アメリカは因果律と時系列の使い分け、フランスは因果律と時系列の統合(→「俯瞰型」)として理解できるということである。ここで言う時系列を超えた認識の在り方が、先の歴史の再構成という姿勢につながるのでは、と言っては乱暴だろうか。

また、このフランスにおいて指摘された統合・俯瞰的視点は、パリという空間を経験するに至って時間に限ったものではないのではとも感じた。中心軸、凱旋門から放射状に伸びる街路とその先のモニュメント、統一的された街並み、幾何学図形に従ずるかのような庭園の景観といったパリの各部からは、徹底した人工性、すなわち人間の意思を感じたし、それを具現化してしまうところに(いっそ暴力的とすら思える)圧倒的な「人間の理性への信頼」とでも表現したくなるようなものを感じた。そしてそれは、シテ科学産業館や科学技術博物館「発見の殿堂」、人類博物館をまわった時に体験した「物語る空間」にも通じるのではなかろうか。そこにあったのは、常に展示者の認識・理解のフィルターを通されたものであり、対象はそのままであることは許されず、明確な企図の定めたところに順序立てて配置され、それを見る人はその道筋を辿ることを促されるのである。一方、ロンドンにそのような強固な意思は感じられなかった。もちろん世界都市として当然、一定の都市計画事業は為されているものの、それは全体の意思のもとに統一されるものではなく、部分部分が妥協と挫折に彩られた、その点において人間らしいとも言える営みの結果であるように思われた。このいわば根本的な受容の精神は、自然史博物館においてその表現の爆発に達しているのではないかと私には思われる。細やかな分類も誘導もなく、膨大な収集物を一所に集めて、ばーーーーーんと展示するその様は圧巻であると同時に、自然とはそういうものであると感じさせたのである。つまりそこに、雑多で圧倒的な自然を素直な驚きとともにそのまま提示する、そうした眼差しを感じたのだった。

こうした実感は、もちろん今のところ短い滞在期間に触発された私の想像であるに止まってはいるが、こうして二都市を比較する視点や手段を自分の体験を通して獲得できたことは非常に有意義だったと思う。最後に本研修を実現してくださった教員の皆様、そして準備から研修時に至るまで、示唆に富む会話をしてくださった参加者の皆様に感謝して、本報告を終えたい。