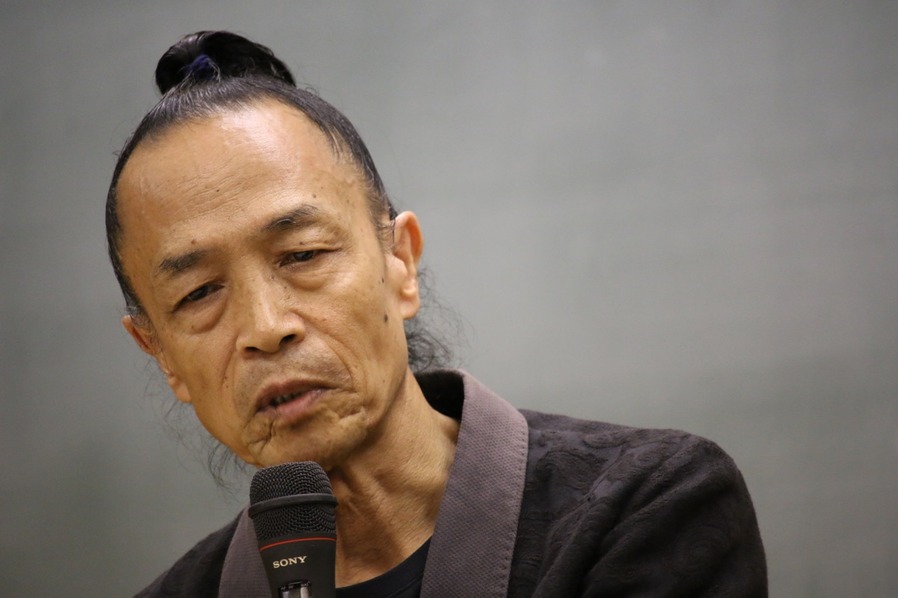

講演会「カラダ/コトバ/ヒカリ──天使館・笠井叡との対話」報告 亀有 碧

- 日時

- 2015年11月20日(金)17:00-19:15

- 場所

- 東京大学駒場キャンパス学際交流ホール(アドミニストレーション棟3階)

- 講演者

- 笠井叡(舞踏家)、小林康夫(本学名誉教授)

- 主催

- 東京大学大学院博士課程教育リーディングプログラム「多文化共生・統合人間学プログラム(IHS)」教育プロジェクト1「生命のかたち」

マーラーの交響曲第5番を背景に、パウル・ツェランの詩を朗読しながら踊る笠井叡氏の登場によって、本講演会は始められた。笠井叡氏はモダン・ダンスやクラシック・バレエを出発点に、60年代以降の舞踏シーンを大野一雄や土方巽と共に率いてきた舞踏家である。同時にオイリュトミストとしても活躍され、著書『カラダという書物』では、身体とダンスに形作られる世界について、多岐にわたる知見を基に論じられてもいる。氏が設立された「天使館」は、一人一人のアナーキズム、技術によって身体にアクセスをするマニエリスム、そして自分で自分の身体を決定するという「肉体のヒエラルキー」を理念に掲げる稽古場であり、笠井氏は現在、この天使館を母体に精力的な作品発表を続けている。

さて、講演会冒頭に、「誰でもない者」となることをうたったツェランの詩が選ばれたのは、笠井氏によれば、踊り手が、「何者かであること」と「非人称であること」の間に在るからである。非人称であるとは、身体が潜在的にもつ複数性・共同性が開示される状態を指している。日常生活における踊らない身体が、「私の身体」という形で、内的一貫性を保ち、他者の身体と区別しうるものとして、人称化(所有化)されているとすれば、ダンスはそこから非人称へと向かう過程に位置するのだと考えられる。そのことは、たとえば空間的には、身体の外の空間に向かって行為する動きに確かめられるのであるし、時間的には、有限の音楽を逸脱するような瞬間と永遠の接続点の創造に確かめられるだろう。デカルトによる「われ思うゆえにわれ在り」を「われ思うとするならばわれ在り」と翻訳する小林氏もまた、非人称主体による無目的行為としてのダンスに、「在り」のリアリティを見いだせると論じる。

では、その在る「われ」とはいかなる者なのか。言い換えれば、踊る身体は世界といかなる関係を結ぶのか。笠井氏は、軍隊を典型とする全体主義をこえうる思想として、個体(individual)主義を提示する。氏によれば、全体の中にあるときにのみ個人を成立させる全体主義や個人主義に対して、個体主義は個体そのものが全体性を有するという思想である。しばしば個人的(で、有用性が無い)と揶揄される人文学領域のみならず、おそらく主観の限界に人間が気づいたとき以降、問われつづけてきた個/部分/主体と全体/世界との関係に、笠井氏はこのように、全体と部分の切り分け不可能な還流を説いた物理学者・デヴィッド・ボームにも似た処理によって決着をつけようとしている。すなわちそれは、統合可能な部分と断片化可能な全体から成るパズル的構造ではなく、個体と全体がウロボロスのごとく互いを内部化しあう構造であると言えよう。個体の集合体として仮想される全体は、個体それぞれの内部に既に体現されているのであり、それ故に、全体と個体──すなわち世界と身体――は加算の関係では説明できない飛躍的なものとなる。笠井氏の作品・「蝶たちのコロナ」における蝶は、ごく微細な羽ばたきの振動によって、生者‐死者や、歴史‐神話の接続を担う存在としてイメージされると言う。この、無限小な空気の振動がある種の共同性を創造するという論理も、上に述べた個体主義にのっとっている。

そこで言葉とは、小林氏によれば、絶対的他者として個を無化するような全体性──たとえば、「神」──への想像を生みだしてしまうものであり、それによって、より微細な身体の動きとしての個の力が忘れられてしまう。ルドルフ・シュタイナーに創造されたオイリュトミーとは、この身体から乖離した言葉を、喉と耳、鼻の共同によって再び身体に統合する技法と考えられる。笠井氏はこの技法を、宇宙という生命の海を泳ぐためのエラ呼吸を獲得する技法であると述べられた。氏にとっての海とは、個体と全体の双方向的な還流が成立している個体主義の場であると考えられよう。

一方で、このように語られる個体主義では、その有機性を裏返せば、全体から逸脱してあろうとする個の存在を認識できないのではないかという疑問も浮かぶ。すなわち、個体の加算からは到達できない不可視の共同体への憧憬は、その実、二氏が異を唱えようとする部分と全体として世界を捉える近代科学のまなざしと、全体の外を見ないという点では、似かよっているのである。

今回の講演会はパリ同時多発テロ事件の一週間後におこなわれた。したがって、本講演会には絶えず、テロ事件後、ダンスは暴力といかなる関係をもてるかという問いが、通奏低音として響いていた。自覚的に踊ることを選んだのではなく、無名の何かに至ったものが結果的にダンスだったのだと自らの過去を振り返った笠井氏は、それ故に、消去法的選択によって身体を用いて行為するテロリストと自らの相似性を見いだしてしまう。小林氏は、自爆テロは表現でもなければ身体を使ってもいないと述べ、その倫理違反を決して認めないことが、言葉が作りうる絶対性に対抗する唯一の戦略であると論じるが、笠井氏はより慎重にみえた。おそらくそれは、踊ることによって自己の存在性を観客に移植しようとしたときに、暴力性が出てきてしまい困惑してしまうのだと述べられた、その体験にもよるものである。そしてこの、他者への無媒介な侵入としての暴力性の避けがたさと、それによる困惑あるいは苦痛の実感は、自らが論じる個体主義を破綻させてしまう、個の共同不可能性に、笠井氏が面していることを示している。すなわち、この暴力性の自覚は、個と全体の有機的還流の外に屹立した自他の存在を指し示しているのである。だとすれば、笠井氏には、そうした共同不可能な個体同士の接触とその傷の修復に対してこそ求められる身体の可能性を問いたいのであるし、そのことが、西洋内部から西洋に対する怒りを露わにしたテロ事件によって全体の有機的構造が否定されている今、切実に必要とされているのではないだろうか。

報告日:2015年12月15日