多文化共生・統合人間学演習VIII 第3回報告 田邊 裕子

- 日時:

- 2015年5月29日(金)16:50-18:35

- 場所:

- 東京大学駒場キャンパス1号館115教室

- 講演者:

-

- 2014年度プログラム生自主企画「明日の大学シンクタンク」企画者:菊池魁人、半田ゆり、藤井祥、崎濱紗奈、中村彩、山田理絵、伊藤寧美

- 2014年度プログラム生自主企画「捕鯨・資源管理のこれまでとこれから 小型鯨類沿岸捕鯨の現場を知る」企画者:浅井悠、小野すみれ、前野清太朗

- 「女性・ジェンダーの視点から『現場』を考える」企画者:中村彩、崎濱紗奈、伊藤寧美、信岡悠、半田ゆり

- 主催:

- 東京大学大学院博士課程教育リーディングプログラム「多文化共生・統合人間学プログラム(IHS)」教育プロジェクト2「共生のプラクシス――市民社会と地域という思想」

2014年度自主企画の活動報告会では、それぞれのプログラム生の関心を活かした活動が行われた様子が伺え、今年からプログラムに参加している筆者にとって大変刺激的なものであった。多文化共生・統合人間学プログラムはアカデミズムの新たなありかたを模索するものだとも言え、日本を含めた国際社会が抱える問題に学際的に取り組むための様々な講義や演習が行われている。これらはプログラム生に自発的・積極的な模索を促すもので、その点において、自主企画は多文化共生・統合人間学プログラムの最も重要な活動だと言っても過言ではない。報告文では、三つの企画(「明日の大学シンクタンク」、「捕鯨・資源管理のこれまでとこれから 小型鯨類沿岸捕鯨の現場を知る」、「女性・ジェンダーの視点から『現場』を考える」)の発表内容をまとめると同時に、今年度以降の課題点を筆者なりに考察したい。

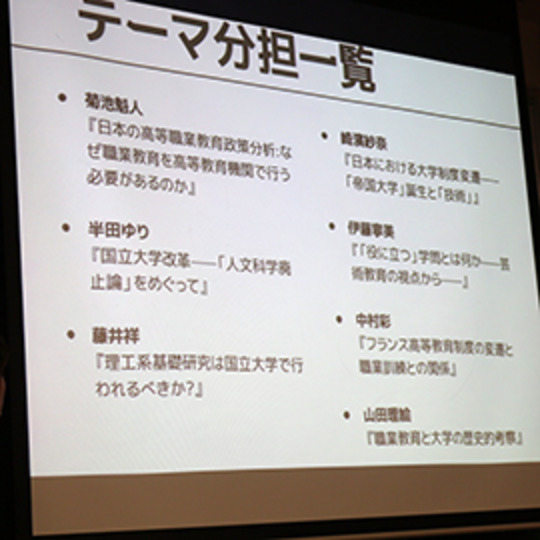

まず初めの発表は、「明日の大学シンクタンク」による活動趣旨と成果報告であった。「明日の大学シンクタンク」は政策的側面や歴史的側面から大学に求められた役割を明らかにし、研究機関としての大学のありかたを模索することを目的としており、とくに近年、研究分野の有用性が短期的な成果において判断されることへの危機感を共有したプログラム生によって企画されたものである。発表では、一人一人が担当したテーマについての調査成果を報告した。それぞれの調査テーマは、(1)日本の高等職業教育政策分析:なぜ職業教育を高等教育機関で行う必要があるのか、(2)国立大学改革──「人文科学廃止論」をめぐって、(3)理工系基礎研究は国立大学で行われるべきか?(4)日本における大学制度の変遷──「帝国大学」の誕生と「技術」、(5)「役に立つ」学問とは何か──芸術教育の視点から──、(6)フランスの高等教育制度の変遷と職業訓練との関係、(7)職業教育と大学の歴史的考察、である。それぞれの内容は、高等教育において実際的な職業教育をすること、また研究そのものに実際性が求められることへ疑問を投げかけるものであった。2015年度の活動内容としては、政策提案の場に参画している立場を持つ有識者にインタビューをすることを挙げたが、そのあとの質疑応答では、成果主義の批判にとどまらず、それに代わるような実際性を打ち出していくことを目標とするような活動内容を模索できないかという提案があった。

二つ目の自主企画、「捕鯨・資源管理のこれまでとこれから 小型鯨類沿岸捕鯨の現場を知る」の報告では、和歌山県太地町でのイルカの追い込み漁に関する国際的な議論についての説明と活動の報告が成された。この企画は法学や生物学など異なる分野に携わる三名の学生によるものである。報道でも大きく取り上げられたように、今年2015年5月、日本動物園水族館協会(JAZA)は、追い込み漁によって捕獲されたイルカの購入を理由に、世界協会から会員資格の停止、除名予告を受けた。報告者によると、この問題についての議論では様々な立場からの主張が錯綜しており、誰による、誰のための議論なのかが曖昧なままヒートアップしているという。勉強会などを通して捕鯨をとりまく主張を整理して理解し、問題の所在を見極めることを目標とする本企画の具体的な活動としては、(1)映画(『ザ・コーヴ』『白鯨』の鑑賞、(2)葉山茂氏(国立歴史民俗博物館)を招いての研究会、(3)国際法規制に関する勉強会などが挙げられた。これらの活動の成果としては、捕鯨を「文化」とするときの定義や主体の不明確さ、捕鯨を行ってきた地域の歴史や背景にフォーカスが当たらないこと、そして国際的な合意を生むための法的な言説のありかた、の三点が課題であることを明らかにしたことが挙げられた。2015年度の活動としては、昨年度から目標にしてきた捕鯨現場での実地調査が主要な事柄として提示されたが、質疑応答では、捕鯨の現場を唯一の「現場」としていることに関して、その中立性が指摘され、捕鯨現場における実地調査のみによって、この議論の深化や展開の可能性が広がるのかどうかが問われた。

最後の発表は、「女性・ジェンダーの視点から『現場』を考える」という、フェミニズムに関する企画についてであった。五名の構成員によるこの企画では、勉強会やインタビュー、講演会を中心にフェミニズムの現在を問い直すための活動が行われた。具体的には、(1)勉強会(全三回)、(2)アジア女性資料センターにおけるインタビュー、(3)大阪大学と東京大学における、サラ・ヘイナマー教授の講演とワークショップ、また関連企画として(4)同志社大学における研修旅行「フェミニスト・アプローチと非規範的なジェンダー/セクシュアリティ」、(5)講演会『湯浅芳子という生き方』、(6)ポルノグラフィに関する院生研究会、である。上記のように数多くのフェミニズムに関するイベントを行うことができたことが2014年度の活動成果として挙げられ、その延長線上に2015年度の活動を新たに打ち立てていくことが述べられた。質疑応答においては構成員のジェンダーにおける多様性の課題やジェンダーの問題を他の問題と関係付けながら広げていくことなどが指摘された。

発表を通して、筆者は三つの企画に通ずるキーワードがあるように感じた。「現場」、「当事者」、そして「役に立つ」である。まず、「現場」という言葉は、二つ目の捕鯨調査の企画と三つ目のフェミニズムについての企画の両方で重要視されると同時にその設定の仕方が課題とされた。ある問題について調査をする際、その問題の「現場」は一体どこに設定するべきなのだろうか。捕鯨調査では、捕鯨を行っている地域こそが現場であるということであったが、捕鯨をとりまく議論を問題として扱うとき、その抽象性は捕鯨現場によって具体化されるのかというと、捕鯨現場は議論の現場ではないので、少なくとも直接的に結びつけることは難しそうだ。質疑応答の際の指摘は、議論の現場を太地町のみに設定してしまうことは、その調査自体が議論の片方に与することを意味してしまうのではないかという危惧であった。フェミニズムに関する企画では、企画タイトルに「現場」という言葉が入っており、活動ではフェミニスト運動という現場とフェミニズム研究の現場づくりにフォーカスを当てていると言える。こうした現場はフェミニズムが存在感を持つところであり、継続した活動が必要である一方で、今後はフェミニズムという分野が持つ現場を現状からいかにして広げていき、今までフェミニズムとリンクするとは想像もされなかったような「現場」を設定していくかが課題だと言える。これは捕鯨に関する議論においてどのように中立性を保つかということにも関わっている。調査をするのと並行して、その問題を他の問題とつなげながら新たな「現場」設定をすることで、議論の袋小路に突進せずに調査の可能性を広げることができるのではないだろうか。

さらに、「現場」は密接に「当事者」の問題と関係している。あらゆる社会問題には「当事者」がおり、「当事者」の声はかき消されてしまうことが多い。こうした声を拾うために非当事者として現場に踏み込むことはとても大切である一方、調査を通して次第と「当事者」に感情移入をしてしまう危険性もある。「当事者」の声を拡大するという貢献の仕方だけでなく、調査/研究は、非当事者も共有しうるようなレベルに問題を換言することによって、当事者の抱える問題に貢献することができる。実地調査を積極的に行っていくにあたって、調査する立場を意識することは、「当事者」への接し方や、問題を説明する言葉においても敏感になることだと言えるだろう。

最後に、「役に立つ」というフレーズについてである。興味深いのは、報告会において、それぞれの調査の成果をどのようにアウトプットするかという課題について殆ど話されなかったことだ。蛸壺化する専門領域を飛び越え、多分野横断的に問題設定をし、実地調査を視野に入れて事前研究会を行うなど、チームの組み方やテーマ設定、調査方法においては新たな試みが多く成され、報告されたにもかかわらず、その研究成果をどのような人々とどのような方法で共有するべきかといった課題についてはあまり議論が行われてこなかったような印象を受けた。文書にまとめるにせよ、その対象が研究者のみ(あるいはこのプログラム関係者のみ!)ではその意義、まさに「何の役に立ったのか」が不明瞭だ。先にも述べたように、当事者のみが抱える問題を社会全体の問いにしていく役割を研究者が担うとすれば、その研究成果の発表も論文という形式にとどまるべきではない。その研究が「役に立つ」と感じるひとを増やしていくという課題は、成果の共有のありかたを模索するということだと換言できるのではないだろうか。

今回の報告会は、研究の新たなありかたという課題を、多文化共生・統合人間学プログラムにおいてどのように具体化して挑戦できるかを整理するものであったと思う。自主企画では、テーマ設定から方法論、そして成果発表、これらの全ての段階において「共有」を課題とすることができる。このとき、注意するべきなのはその研究にとって、どこが「現場」で、だれが「当事者」で、そしてどんなふうに「役に立つ」とされ得るか、ということだろう。こういった構造的な課題に、引き続き2015年度のプログラム生が様々な形で取り組み、実りある企画へとつなげていきたいと強く感じた報告会であった。