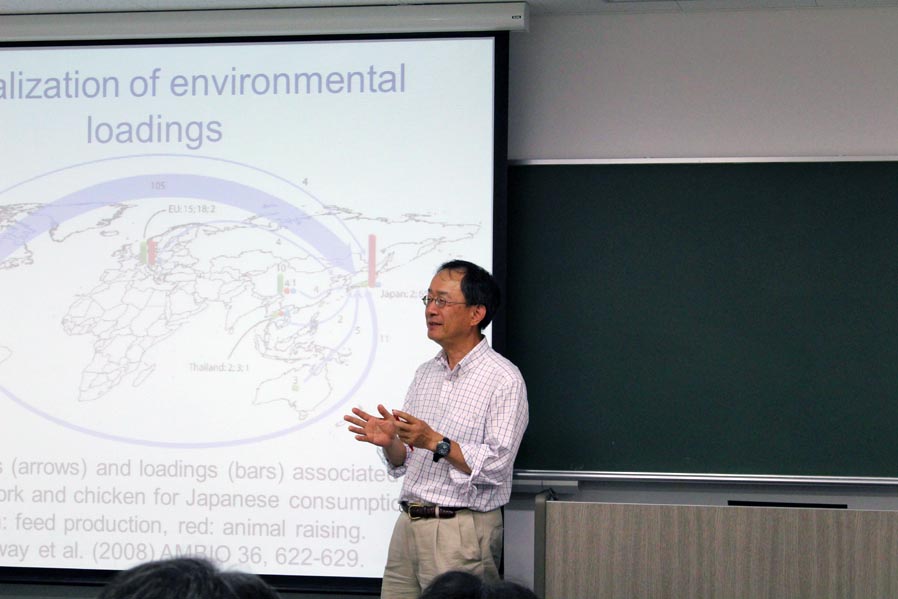

多文化共生・統合人間学演習II(第5回報告) 石川 学

- 日時

- 2014年6月6日(金)16:30−18:00

- 場所

- 東京大学駒場キャンパス8号館209号室

- 講演者

- 小林和彦教授(東京大学大学院農学生命科学研究科・農学国際専攻)

- 主催

- 東京大学大学院博士課程教育リーディングプログラム多文化共生・統合人間学プログラム(IHS)「共生のプラクシス」教育プロジェクト

IHS「共生のプラクシス」教育プロジェクトでは、2014年6月6日(金)、「多文化共生・統合人間学演習II」の一環として、本学農学生命科学研究科教授の小林和彦先生を講師にお招きし、「食遷移とその影響」と題した特別講義を実施した。食遷移とは、経済発展に伴い、主食の安定的な摂取が可能になる段階を経て、主食の摂取量が減少に転じ、その一方で、肉類や油脂類の摂取量が増大していく現象のことである。各国に共通して生じる傾向でありながらも、国独自の特徴が現れもするこの現象の様々な様相を、図表や画像が豊富に盛り込まれたパワーポイント資料を駆使しながら、小林先生は詳細にご教示くださった。

日本では、1960年代に白米食が行き渡るが、70年代からは一貫して減少し、2000年代には摂取カロリー比で60年代の半分以下となる。食物エネルギー摂取量の総量が70年代をピークに減少傾向にあることも、目を引く特徴である。他国の食遷移の動向と比較をすると、日本はそれでも炭水化物摂取量の減少が限定的であり、肉類の摂取量は抑えられている。これは、中国や台湾といった近隣アジア諸国と比べても特異な点であるが、韓国のみは日本と類似したパターンを示している。両国の根元のレヴェルでの風土的連続性のようなものを窺わせる事態として、興味深く感じられた。

食遷移のトピックとのつながりにおいて、農業や畜産業の環境負荷の問題と、食料自給率の問題とが取り上げられた。肉類の摂取量が増大するにつれて、飼料生産と動物の養育とに係る環境負荷は、否応なく増大する。重要なのは、そのマイナス影響を抑制するために、食料自給率を犠牲にしたほうがよいケースがしばしば見られることである。たとえば、日本は養豚と養鶏に要する飼料の大部分を米国産トウモロコシに依存しているが、米国の大規模農場でのトウモロコシ生産は環境負荷が相対的に小さくなるのに対して、かりに土地の狭い日本国内でそれを賄おうとすれば、膨大な環境負荷がかかってしまう。乾燥地帯であるサウディアラビアでの、地下水を大量に汲み上げて行われるコムギ生産なども、地域固有の状況に適さない方式を強行することによって、環境負荷が増大してしまう事例のひとつである。飼料自給率を含む、食料自給率の低下への懸念が叫ばれる今日、環境負荷という観点からは、自給率の向上に拘らず、むしろ、国や地域の状況に応じて適切な生産分配を行うことが合理的であるという事実には、必ずしも日が当たっているとは言えない。13億以上の人々が暮らす中国を筆頭に、新興国が急速な食遷移を迎えつつある現状において、食料生産と環境負荷との関わりはいっそう意を注ぐべき問題であり、貴重な視座を得られたと考える。

食遷移と健康問題との連関も、要となる主題のひとつであった。肉類と油脂類摂取の増大やソフトドリンクの過剰摂取は、肥満と成人病を誘発することになるが、その深刻度は、食遷移が急速に進んだ地域の人々にとって、より大きなものとなる。嗜好品としてのアルコール摂取の増大も食遷移の一過程だが、健康にとって好ましくない要因であることは明らかである。新興国を主要な担い手とした食遷移の世界化は、同時に、新たな健康問題の世界化を意味するのだ。これへの対処は、上述の環境負荷の問題への対処とならんで、直接の関係国・関係地域のみならず、人類全体で取り組まなければ解決できない喫緊の課題なのである。市民社会が果たすべき役割もまた、ことさらに問われていかなければならないはずである。

本講義は、食と地球の未来、食と人類の未来との結びつきに考えを深めるための、極めて有意義な機会となった。